Dopo sì lungo e periglioso cammino, è giunto il non più ulteriormente procrastinabile momento di occuparci di ciò che è: (i) formalmente, un cross-over; (ii) tecnicamente, un team-up; (iii) essenzialmente, una storia che parte da lontano.

In realtà, come già visto, le storie sono più di una, pensate inizialmente per comporre un affresco di vasta portata, concedendosi tuttavia il tempo necessario per posizionare sulla scacchiera le opportune pedine; anzi, posizionando sul tavolo diverse scacchiere, per poi iniziare a collegarle attraverso una certosina serie di ponti da attraversare come un Eulero qualsiasi, che osserva il rivo della diegesi scorrere placido sotto i propri piedi e si chiede se riuscirà a venire a capo della sua passeggiata con un percorso unico & unificante – spoiler: no.

Ma affranchiamoci per un momento dalla metafora. Al netto di tutto, la trama generale è pressoché lineare, classicamente tripartita in fasi anche definibili come: (i) team setting, (ii) team building, (iii) team leveraging (o alternativamente “leveraging a team”). In ossequio a ciò, il plot si snoda come una sequenza di quest da portare a termine: per ognuna di queste, allungando più o meno il brodo, un traguardo intermedio viene raggiunto e la riserva di item da utilizzare contro il boss finale guadagna spessore; solo, andrà individuata la modalità d’impiego opportuna per ottimizzarne l’effetto combinato, come il famoso incrocio dei flussi contro Gozer il gozeriano.

A questo proposito, la visione di Adriano Barone è quella di avviluppare il lettore con una combinazione progressiva di concetti usati in fisica (quantistica e non), pur ponendosi entro un limite plausibile di verosimiglianza. Ecco quindi che in una vicenda dal sapore cosmico, quasi metafisico, si parla di: teoria dei campi (alla fine è sempre dalle parti di Maxwell che si va a parare); campo isomorfico (tecnicamente non corretto, si dovrebbe dire isomorfo. Forse l’autore presuppone che questo si possa adattare all’ambiente circostante creando una relazione di qualche tipo tale da permettere a Zero di adeguarsi automaticamente); decoerenza quantistica (ma senza scendere dalle parti di gatti che giocano con le funzioni d’onda); forza ponderomotrice (che richiama da par suo il concetto di campo oscillante non omogeneo).

Si parla infine di teoria dell’universo a blocchi, nota anche come Presentismo. Quest’ultimo aspetto in particolare apre a molteplici considerazioni nell’ambito dell’economia della storia, che si condensano fondamentalmente nel tormentone del “tutto è già scritto”: questa scelta narrativa provoca però un incedere nella lettura caratterizzato da un senso di predestinazione che, come un groppo in gola, azzoppa qualsiasi senso di compenetrazione emotiva con un’opera con la quale in realtà ci si dovrebbe sintonizzare – pur inevitabilmente preconizzandone (parte del)l’esito finale.

A conferma (e contrasto) di ciò, se tutto è già scritto, allora verosimilmente lo è anche il contrario di tutto, di conseguenza ogni espediente diventa lecito: la “catchphrase” esaurisce quindi il suo effetto pop già dopo la prima lettura, e non soltanto per via dell’abuso che se ne fa – visto che chiunque sembra sentirsi in obbligo di pronunciarla almeno una volta.

Volendo però andare un po’ più a fondo, tale concetto è talmente labile e complesso a un tempo da costituire da sempre una materia ostica da trattare, quantomeno nel medium fumetto: basti solo pensare alla figura di Destino degli Eterni, alle prese con il fardello datogli dal libro che pure lo rappresenta, tanto per fare un paragone a caso. Se invece si allarga il campo d’azione, a un tiro di schioppo ritroviamo Jorge Luis Borges con Il giardino dei sentieri che si biforcano e La biblioteca di Babele e, un po’ più in là ancora, Gottfried Wilhelm von Leibniz che, nelle pieghe del suo pensiero, esaltava il Dio Creatore come una sorta di “regista” che conosce tutte le possibili concatenazioni di tutti i possibili avvenimenti che si dipartono da tutte le possibili scelte – giusto per indicare un paio di nomi che meglio hanno affrontato la questione.

Tornando alla storia, il suddetto tormentone quantistico spopola evidentemente soprattutto nei vari piani della sovra-realtà, dai cui signori viene fatto abbondante uso: volendo razionalizzare, è come se queste entità vivessero una sorta di simultaneità, per cui dal loro punto di vista tutti gli istanti avvengono (oppure divengono, o magari, semplicemente, sono) contemporanei e uguali, senza un prima né un dopo. Forse è questa stessa percezione piuccheperfetta del creato che li porta a fare confusione con la tassonomia dello stesso, in particolare tra universi e dimensioni: gli universi sono tangenti (il che presupporrebbe che, data una coppia di universi, questi abbiano una forma tale che si possa ipotizzare il concetto di singolo punto di contatto tra di essi), o paralleli (e quindi nessun punto di contatto, neanche asintoticamente)? E ancora: come andrebbe modellata una corretta relazione tra universi e dimensioni? Cosa si intende per dimensione all’interno di un universo? E perché, per dirla alla Groucho, le dimensioni sono solo parallele, ma qualcuna ortogonale non c’è (cosa che almeno presupporrebbe dei punti di contatto)?

Tornando alla storia, il suddetto tormentone quantistico spopola evidentemente soprattutto nei vari piani della sovra-realtà, dai cui signori viene fatto abbondante uso: volendo razionalizzare, è come se queste entità vivessero una sorta di simultaneità, per cui dal loro punto di vista tutti gli istanti avvengono (oppure divengono, o magari, semplicemente, sono) contemporanei e uguali, senza un prima né un dopo. Forse è questa stessa percezione piuccheperfetta del creato che li porta a fare confusione con la tassonomia dello stesso, in particolare tra universi e dimensioni: gli universi sono tangenti (il che presupporrebbe che, data una coppia di universi, questi abbiano una forma tale che si possa ipotizzare il concetto di singolo punto di contatto tra di essi), o paralleli (e quindi nessun punto di contatto, neanche asintoticamente)? E ancora: come andrebbe modellata una corretta relazione tra universi e dimensioni? Cosa si intende per dimensione all’interno di un universo? E perché, per dirla alla Groucho, le dimensioni sono solo parallele, ma qualcuna ortogonale non c’è (cosa che almeno presupporrebbe dei punti di contatto)?

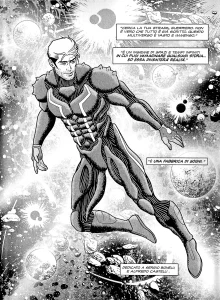

Questa stessa ignoranza potrebbe addirittura essere un segnale occulto del fatto che, a conti fatti, questi signori della sovra-realtà non stazionano sul gradino subito sotto il Creatore come vorrebbero farci credere; diversamente non si spiega perché non azzerino direttamente il manipolatore, o perché inviino un emissario che – per quanto potente – ammette di esserlo di meno del suo avversario, tanto da avere bisogno di una squadra (gli eroi). Perché Zero non è stato creato ancora più forte? Per evitare che si ribellasse ai suoi creatori, tipo Adamo ed Eva (ci si conceda un paragone un po’ altisonante)?

Magari, molto più prosaicamente, la risposta è semplice, banale quanto laconica: altrimenti l’intera faccenda sarebbe durata non più di 5 minuti.

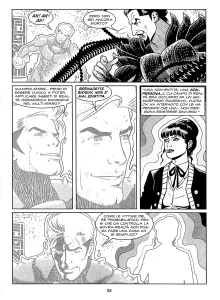

Volendo ancora provare a razionalizzare, sono non pochi gli aspetti per i quali rimane difficile mantenere l’incredulità sospesa a mezz’aria. La partenza in medias res – tralasciando lo scambio di opinioni tra Martin e Jerry – dà al racconto l’opportuna carica, nondimeno a lungo andare la sceneggiatura tende a diventare ellittica in più punti, con il rischio di perdersi il lettore per strada: nello specifico, tutti praticamente rinfacciano a Zero che, quale agente dei signori della sovra-realtà, lui è poco più di una seconda scelta (tecnicamente è la terza, come si capirà alla fine), perché il suo predecessore (lo studioso) si è ribellato: cosa significa realmente? E quando e perché sarebbe successo ciò? Nessuna punizione/eliminazione gli è stata comminata? Il lettore non ha alcuna nozione al riguardo. È però più che telefonato il fatto che l’emissario “ribelle” sia l’archetipo non ricorsivo di Martin: quello che doveva essere un colpo di scena viene disvelato lungo la trama fin troppo apertamente e, ad essere sinceri, in maniera narrativamente un po’ distratta. Volendo forzare la mano, si possono trovare dei paralleli tra questa dinamica e il (meglio strutturato) “filone arturiano” di MM, dove in più occasioni si è parlato di “successori” di Artù e Merlino nel corso dei secoli, ossia personaggi storici che avrebbero di volta in volta “interpretato” il ruolo del paladino e del suo mentore per continuare a fronteggiare l’avanzata di Morgana e dell’Annwn (cfr. ad esempio qui e qui).

Abbastanza fuori contesto è poi il discorso su una non meglio specificata “profezia” che Zero cita in relazione alla squadra che gli servirà. Perché tirare in ballo il concetto di profezia? I non-onnipotenti signori della sovra-realtà l’avevano appresa da qualcuno in precedenza (qualsiasi cosa voglia dire)? E poi il fatto che i concetti si possono interpretare come si vuole (maschile, femminile, singolare, duale…) è una spiegazione che poco si regge, figlia diretta di quel “tutto/il contrario di tutto è già stato scritto”.

Abbastanza fuori contesto è poi il discorso su una non meglio specificata “profezia” che Zero cita in relazione alla squadra che gli servirà. Perché tirare in ballo il concetto di profezia? I non-onnipotenti signori della sovra-realtà l’avevano appresa da qualcuno in precedenza (qualsiasi cosa voglia dire)? E poi il fatto che i concetti si possono interpretare come si vuole (maschile, femminile, singolare, duale…) è una spiegazione che poco si regge, figlia diretta di quel “tutto/il contrario di tutto è già stato scritto”.

A tale contraddizione si ascrive anche tutta la sequenza ambientata a Laputa: pur essendo una delle quest di cui prima si è detto, viene introdotta e descritta in maniera troppo how convenient – tra l’altro, la questione della stele in accadico è così posticciamente progettata ed eseguita da far risultare poco gradevole anche il “monologo a due” di MM. Sotto poi il profilo squisitamente tecnico, si è già detto che nella sua avventura a Laputa Martin non ha mai avuto contatti con elementi che sono stati invece piazzati lì quando Vietti ha ripreso il tutto su Nathan Never. In aggiunta, Barone continua a chiamare i Venerabili col nome Shra, che in realtà indica solamente la loro controparte negativa. Queste imprecisioni erano a tutti gli effetti evitabili.

A condire il tutto: (i) l’effettiva funzionalità dei Venerabili nell’economia dell’intera vicenda è alquanto superficiale, nonostante la strizzata d’occhio alla setta Ha-Rash e il fatto che, almeno sulla carta, si era pescato a piene mani dalla (comunque estesa nello spazio e nel tempo) sottotrama incentrata su di essi; (ii) grande assente è il “terzo occhio” di Martin, la cui valenza simbolica e narrativa avrebbe potuto conferire spessore all’intera vicenda, oltre a costituire indubbio motivo di interesse nel confronto tra i due Detective dell’Impossibile.

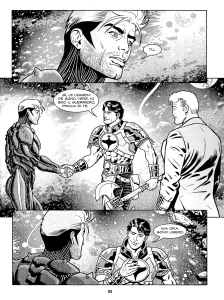

Pollice in alto invece per Helios, ottimamente ritratto nell’originale cinismo viettiano, il quale ha compiuto un suo arco di maturazione durante l’avventura editoriale di “Dipartimento 51”, ed ora gioca in maniera discreta ma efficace con la sua acquisita tridimensionalità, agendo volutamente per sottrazione così da emergere come atipico anti-eroe, sospettoso persino verso lo starter pack da bassista carismatico.

L’ordito della trama prova a svelare corde anche intime dei personaggi, con particolare enfasi posta su Zero: alla fine è lui a osservare, in un misto di sentimenti contrastanti, la maturazione dei suoi compagni di viaggio – dal Martin robotico a Nicole, passando per Johnny, la cui simbiosi con Shadow passa ad un livello più elevato – provando a ridurre ad una cifra interpretabile il connubio di tormento e di estasi che rende l’essere umano un unicum nel Creato. In questo modo riesce anche lui ad agguantare sul finale un momento decisivo di lucidità: se tutto è già scritto, esiste un seppur minimo libero arbitrio? Lui può decidere, o è solo una marionetta? Forse è questa stessa presa di coscienza da parte dei suoi predecessori che li ha portati a ribellarsi alla settupla dei signori quasipotenti? Ma siamo sicuri che anche la loro ribellione non faccia parte del “tutto che è già scritto”? Questo discorso potrebbe avvitarsi su se stesso all’infinito.

La nobiltà degli intenti, però, non sempre si traduce in una resa altrettanto potente: se la scrittura persegue – giustamente – con gran sforzo l’obiettivo di tenere assieme i rimandi alle molteplici storylines di cui si è detto, tale sfoggio di tecnica si risolve ancora una volta nell’[…] ossessiva ricerca di un ordine interno ad un insieme di elementi, o in altre parole il tentativo di individuare ad ogni costo una qualche logica portante all’interno di un dato dominio, (che) rischia invece di risolversi in una distorsione degli elementi del suddetto dominio […]. Non di sola coerenza vive chi racconta storie, e se è vero che il sonno della ragione genera mostri, anche una ragione tenuta sveglia a botte di Red Bull combinerà casini non da poco – e il giocarsi qui e là la carta “meta” non è garanzia di bonus.

La nobiltà degli intenti, però, non sempre si traduce in una resa altrettanto potente: se la scrittura persegue – giustamente – con gran sforzo l’obiettivo di tenere assieme i rimandi alle molteplici storylines di cui si è detto, tale sfoggio di tecnica si risolve ancora una volta nell’[…] ossessiva ricerca di un ordine interno ad un insieme di elementi, o in altre parole il tentativo di individuare ad ogni costo una qualche logica portante all’interno di un dato dominio, (che) rischia invece di risolversi in una distorsione degli elementi del suddetto dominio […]. Non di sola coerenza vive chi racconta storie, e se è vero che il sonno della ragione genera mostri, anche una ragione tenuta sveglia a botte di Red Bull combinerà casini non da poco – e il giocarsi qui e là la carta “meta” non è garanzia di bonus.

Piccolo doveroso inciso infine per il villain, unico vero fulcro intorno al quale l’intero impianto rimane individuato, e forse unica vera “smart move” da parte dell’autore: questi infatti, sfruttando qui in maniera più efficace gli elementi in comune tra le testate dei due eroi eponimi del crossover, non solo posiziona un ulteriore tassello nell’impianto del multiverso made in via Buonarroti, ma soprattutto fornisce a quel Dipartimento 51 decollato una conclusione sensata – nonostante un fumoso inserto di ret-conning circa l’origine dei simbionti dimensionali – tanto che, per certi versi, quest’intera operazione andrebbe più correttamente intesa come “finale di serie” di quello spin-off incentrato su Nicole & soci, per celebrare il quale compaiono guest star di lusso come courtesy da altre testate della medesima scuderia.

Da ultimo, il finale ha quell’aura tutta italica del “volemose bbene”; la cosa però va intesa in senso positivo, consolatorio per alcuni aspetti, financo catartico per altri, e quasi trascende la “semplice” sconfitta del villain con/senza sigaro per concentrarsi sull’immarcescibile messaggio circa l’importanza della consapevolezza dell’infinito potenziale che alberga nell’animo umano – e poco importa che nel team ci fossero mutati, androidi ed entità non ricorsive. Forse proprio per questo motivo, è soprattutto un sentito omaggio a chi – Bonelli e Castelli – ha dedicato una vita a creare questo immaginario, per cui il tono del discorso ci sta tutto. Meno chiare sono le intenzioni circa la gestione di questi personaggi per il futuro. Tecnicamente parlando, se questi forsepotenti signori della sovra-realtà creano agenti che man mano si ribellano, poi li lasciano andare per conto proprio? Dopo il Pacificatore e lo Studioso, anche il Guerriero seguirà la stessa strada?

A seguire, le “scene mid-credits” chiudono alcuni passaggi disseminati qui e là nella saga, e come tradizione vuole aprono nuovi discorsi. In particolar modo, viene fatto esplicito riferimento ad un altro personaggio della casa editrice – che per ovvie ragioni non citiamo apertamente, ma basti sapere che siamo sempre dalle parti di personaggi (co)creati da Vietti –, così anche la pratica “Bonelli Multiverse” ce la si è portata a casa.

In relazione a ciò, rivediamo la sede della TVA bonelliana con a capo il già noto discendente di Martin, a colloquio con i suoi agenti temporali di trapunta vestiti: come in “Generazioni”, anche in questo caso la scomparsa dell’anomalia li prende di sorpresa; più in generale, è tutta la gestione di questo ramo della vicenda a ricalcare pedissequamente il citato one shot, e nonostante il twist “Vietti-related” rimane come l’impressione di un orpello narrativo malamente gestito. A proposito del twist di cui prima, tanto per buttarla in caciara Barone cala l’asso di Altrove e degli Uomini in Nero. Da un lato, la transizione da Dipartimento 51 ad Altrove, seppur rimandando lontanamente alla fondazione che già conoscevamo, appare quantomeno forzata (da dove si evince che Dipartimento 51 era/sarebbe diventato il porto d’attracco e collettore per gli OOPArts?), per quanto non priva d’interesse per eventuali sviluppi futuri; dall’altro lato, c’è il Martin sfregiato di cui già Jerry, l’agente letterario del BVZM, vagheggiava (e che assomiglia a Reiser): il suo essere a capo degli UiN rimanderebbe terribilmente a teorie già qui esposte.

Nell’ultima vignetta, il primissimo piano sugli occhi di Nathan lascia il lettore con le idee confuse come da contratto, e fa verosimilmente da preludio a sviluppi futuri. La domanda che ci si pone è però se questi sviluppi saranno coerenti con quelli già all’opera da parte di altri autori.

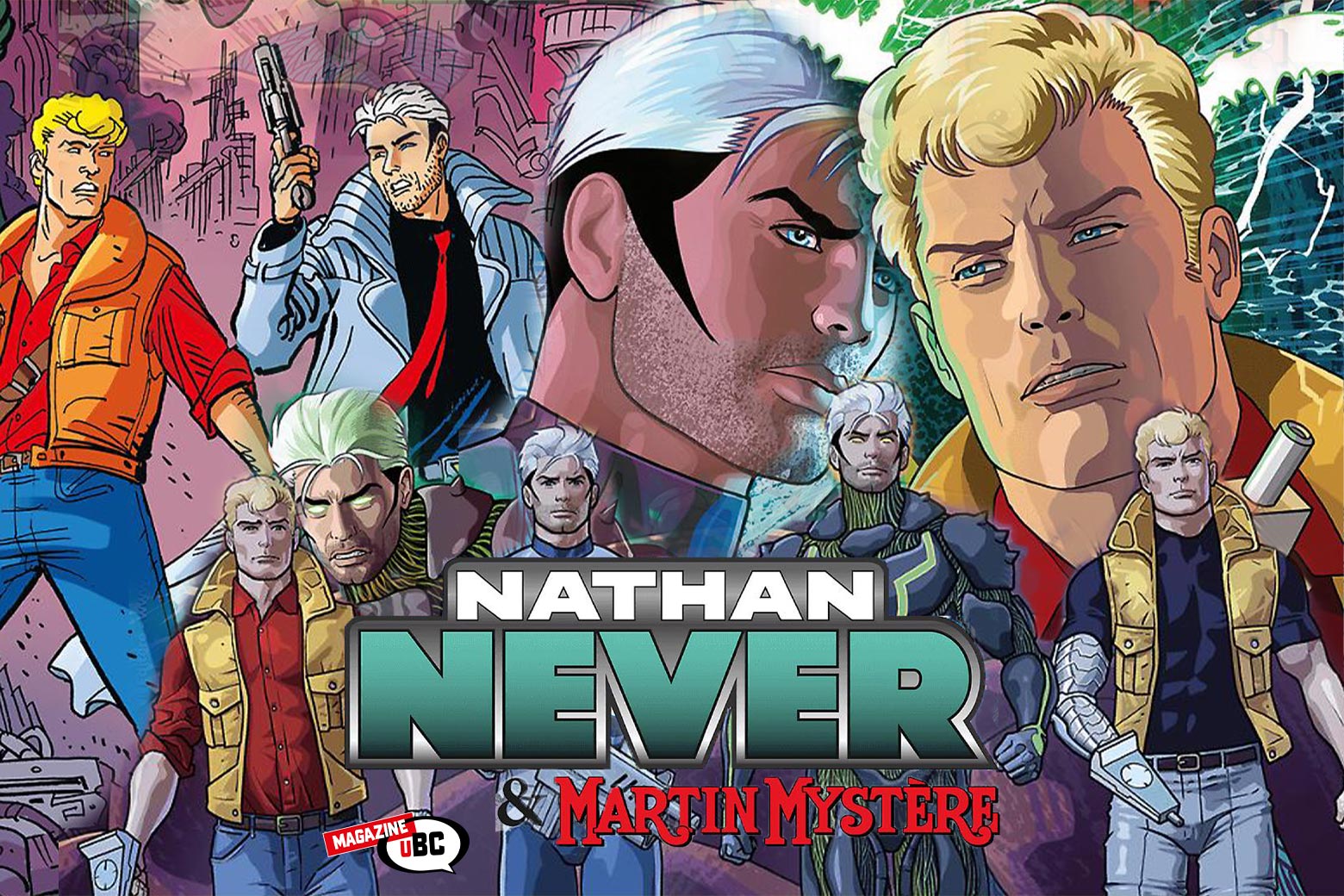

Non vi sono appunti particolari da fare per la “compagine grafica” che ha dato corpo ad un’operazione comunque non banale. Il duo Giordano/Cuffari – che già aveva esordito nel complesso positivamente sotto la guida di Alex Dante – si produce in un convincente bis: il loro è un tratto dinamico ma pulito, che ben si muove lungo l’asse temporale, dagli imponderabili (per quanto futuristici) abissi della preistoria dei Venerabili fino alle atmosfere di inevitabile ispirazione bladerunneriana della Città Est, agli altrettanto imponderabili baratri del futuro remoto. Unico neo: una caratterizzazione di Nathan corretta ma non del tutto in parte, ma di certo è solo questione di prendere la mano.

Discorso diverso, e in buona parte già noto, per Sergio Giardo: essendo lui l’attuale copertinista della serie mensile intitolata all’Agente/Direttore Alfa, è la sua cifra espressiva a fungere da cartina di tornasole per tutto il parco grafico della testata; nondimeno la sua si conferma una prova maiuscola, specialmente se si tiene conto della generale tenuta su una quantità notevole di tavole. Non si notano infatti cali di performance degni di nota, e anche i “suoi” Martin, Nicole e restanti comprimari rimangono sempre caratterizzati da una recitazione pulita e non necessariamente statica.

In entrambi i casi, la loro quota parte dell’opera si è caratterizzata per una generale pulizia del tratto, il che si pone come requisito non secondario per aiutare il lettore nella comprensione della trama – la quale, ricordiamo, seppur meno densa di quella del n.401, non si è comunque privata di ambiguità interpretative: in questo caso un tratto diverso dal loro ne avrebbe sminuito il generale valore in una maniera molto più consistente. Interessanti quindi sono gli inserti ad opera di Mariano De Biase e Marco Foderà, che regalano delle prove circostanziate ma comunque preziose, capaci di fornire un valido contraltare ai due principali contributi di cui prima si è detto.

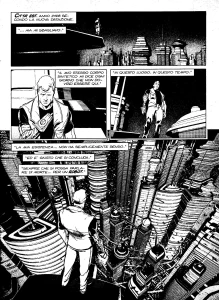

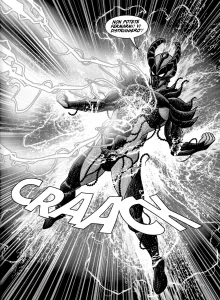

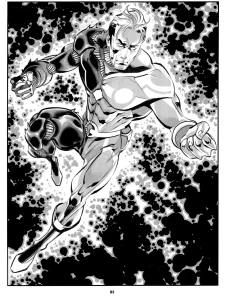

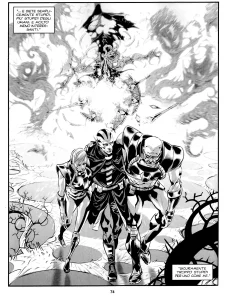

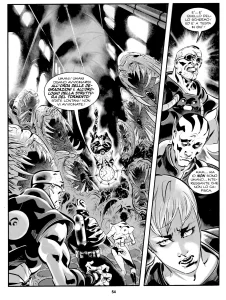

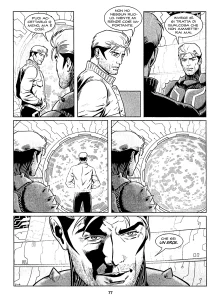

Interessante è il contributo di De Biase, che si concentra su due quest parallele: da un lato i quattro della sovra-realtà selvaggia si trovano a testare la loro tenuta come team contro un cosiddetto trascendente; dall’altro la squadra capeggiata da Nicole attraversa il loro Stargate per affrontare una non meglio specificata minaccia – che si rivelerà essere un altro trascendente. È un tratto plastico, capace di rendere un’idea di dinamismo più marcata rispetto a quella dei vari Cuffaro, Giordano e Giardo, anche grazie ad una lettura della tavola che alterna echi di manga con altri dal taglio più cinematografico. L’uso delle mezzetinte rafforza poi l’idea di ambiguità che comunque soggiace alla psicologia dei personaggi: al di là di quanto già detto per Helios, in quel particolare momento della vicenda il giudizio su Zero è ancora di là dall’essere sciolto – sia da parte degli altri comprimari, che del lettore stesso.

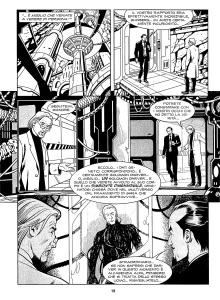

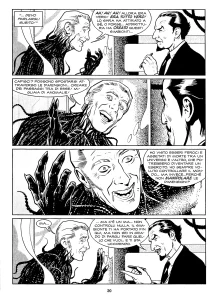

Interessante è infine il contributo di Foderà, che punteggia le citate “scene mid-credits”: qui non c’è praticamente azione, in quanto si tratta di sequenze interlocutorie che gettano i semi per probabili futuri. Si avverte un certo lavoro “in sottrazione”, che punta più all’espressività dei personaggi che non al loro ambiente circostante. Il risultato si vede, e non si ritiene di fare un torto ad alcuno nell’affermare le prove attoriali soprattutto di Martin e Nicole sono, in questa breve sequenza, più incisive che in gran parte della vicenda fino a quel momento.

In entrambi i casi emerge una prova che tralascia una certa qual “solidità” del tratto, se vogliamo anche esteriore – appannaggio della triade di autori principali – in favore di una più sottolineata interiorità, capace quindi di esprimere da una diversa angolazione quel messaggio di bona ac juxta humanitas che Barone ha voluto veicolare al di sopra di tutto il resto.

In conclusione, va detto che spesse volte sono gli utenti di un’opera a lavorare molto più duramente di meningi rispetto agli autori dell’opera stessa, per giustificare a qualsiasi costo i punti in cui la logica della trama vacilla. Questi utenti lavorano più duramente perché partono dal presupposto che la trama non sbagli, ma che siamo noi a non coglierne le infinite, recondite, nascoste sottigliezze. Quanto scritto finora (ivi inclusi gli articoli che ne costituiscono un corposo prodromo) si è di certo anche mosso in tale direzione, sebbene al contempo il puntare il dito contro i cosiddetti “buchi di trama” è stato inteso quale necessario cesello utile a mettere in evidenza quella ossessione sovente chiamata in causa, ma che pure testimonia di una passione per il proprio lavoro, ancora capace di cedere al cosiddetto “mestiere” un risicato onore delle armi. Barone non sarà Warren Ellis, ma il suo santino sullo stesso scaffale dialettico di quello di Alex Dante di certo si confà.

In ogni caso, se è quindi pur vero che per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, Eulero quale strumento avrebbe visto all’opera in questo crossover?

Sullo stesso argomento:

…E vissero tutti felici e coerenti

…E vissero tutti felici e coerenti / 2

Dove eravamo rimasti?