Un uomo esce di scena, per propria mano; quell’uomo non era innocente, ma neppure chi lo aveva posto di fronte alla sua colpa è innocente.

Fine dell’episodio.

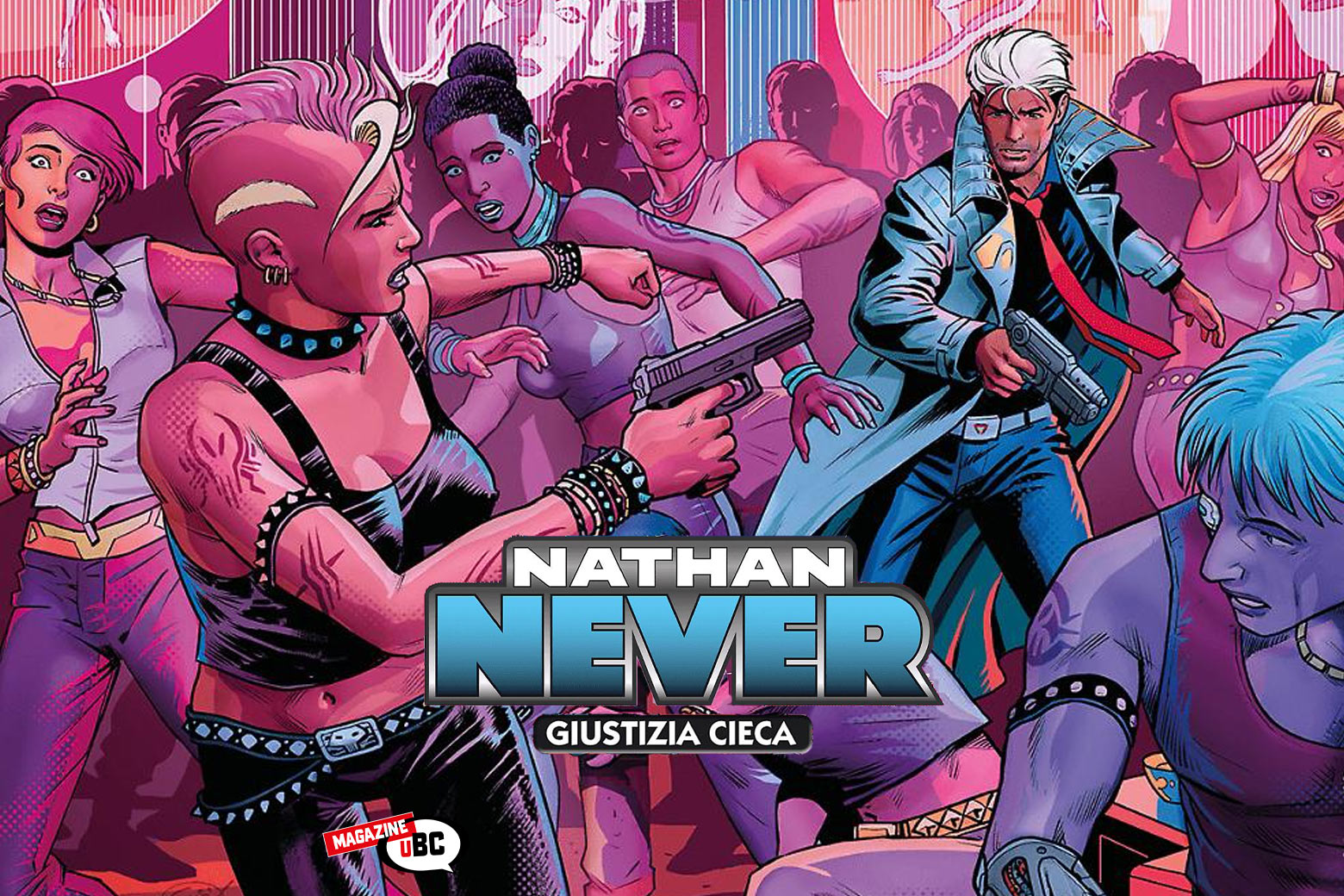

Sebbene un certo spigoloso didascalismo appanni in parte la brillantezza del rigoroso ed elaborato meccanismo della sceneggiatura, Giustizia cieca è un noir pressoché perfetto nel suo ritrarre una società – e gli individui che la popolano – dove l’innocenza non ha cittadinanza; e nell’inscenare uno svolgimento investigativo pressoché perfetto per ritmo e sviluppo della trama.

Il miglior Nathan Never è frequentemente nato dal connubio del suo sostrato fantascientifico con una solida materia noir radicata nella frastagliata biografia creata per il protagonista e nella sua inclinazione alla riflessione malinconica, o talvolta nella sua ribellione rabbiosa e istintiva al mondo intorno a lui – mondo che è il nostro, con tutte le sue storture, in progressivo incancrenirsi da quando il personaggio esordì nelle edicole italiane. Michele Medda allestisce dunque un racconto che – sotto l’apparenza di una serrata e incalzante indagine procedurale, una ricostruzione minuziosa e quasi burocratica di una complessa e ambigua vicenda giudiziaria – cela il ritratto disilluso di un mondo che ha smarrito la sua anima e ha perduto di vista il valore della persona umana, il senso profondo della nostra storia, la capacità di elaborazione critica e contestuale del passato e quindi, inevitabilmente, del presente: un mondo che da tutto questo esce inferocito. Ne scaturisce un pamphlet duro e compiutamente circostanziato contro gli aspetti più assurdi, demenziali della deriva assunta dalla legittima riflessione sulle convenzioni (e storture) sociali del nostro passato, e tradottasi negli eccessi della cosiddetta cancel culture.  Nella sua ricostruzione meticolosa e in un certo modo spietata dei danni, sociali e psicologici, che si producono laddove istanze più che legittime e giuste vengono portate avanti su basi del tutto prive di analisi storica ed elaborazione sociologica, e quindi sulla base di semplificazioni elementari e puramente propagandistiche, il racconto di Medda rischia, come accennato, di assumere i contorni di una lezione. Se questo è vero, lo è nondimeno che il soggetto è strutturato per mostrare come tutti gli attori del dramma, vittime e carnefici del furore giustizialista di questa moderna iconoclastia, siano in realtà SIA vittime che carnefici, nessuno escluso: una tendenza sociale e culturale patogena crea individui patologici e malati. Non è certo innocente Nathan, pronto a ergersi senza legittimazione alcuna a giudice, replicando specularmente il comportamento dell’uomo che egli giudica; e perfino il professor Kishon, vittima eclatante di una crudele e demente campagna di mostrificazione a causa del suo insegnamento non uniformato alla revisione acritica della storia, è colpevole di aver concorso al collasso della fragile personalità di Sean. Proprio Sean è l’unica vittima che in questa storia non sia anche un carnefice, e non è un caso che in tutta la storia Sean non sia MAI presente: lo vediamo unicamente in una immagine fotografica appesa al muro dell’atelier della sua ragazza. Sean appartiene al passato, simbolicamente ed effettivamente: non appartiene al presente iconoclasta di Giustizia cieca e non appartiene al racconto di cui è il motore involontario.

Nella sua ricostruzione meticolosa e in un certo modo spietata dei danni, sociali e psicologici, che si producono laddove istanze più che legittime e giuste vengono portate avanti su basi del tutto prive di analisi storica ed elaborazione sociologica, e quindi sulla base di semplificazioni elementari e puramente propagandistiche, il racconto di Medda rischia, come accennato, di assumere i contorni di una lezione. Se questo è vero, lo è nondimeno che il soggetto è strutturato per mostrare come tutti gli attori del dramma, vittime e carnefici del furore giustizialista di questa moderna iconoclastia, siano in realtà SIA vittime che carnefici, nessuno escluso: una tendenza sociale e culturale patogena crea individui patologici e malati. Non è certo innocente Nathan, pronto a ergersi senza legittimazione alcuna a giudice, replicando specularmente il comportamento dell’uomo che egli giudica; e perfino il professor Kishon, vittima eclatante di una crudele e demente campagna di mostrificazione a causa del suo insegnamento non uniformato alla revisione acritica della storia, è colpevole di aver concorso al collasso della fragile personalità di Sean. Proprio Sean è l’unica vittima che in questa storia non sia anche un carnefice, e non è un caso che in tutta la storia Sean non sia MAI presente: lo vediamo unicamente in una immagine fotografica appesa al muro dell’atelier della sua ragazza. Sean appartiene al passato, simbolicamente ed effettivamente: non appartiene al presente iconoclasta di Giustizia cieca e non appartiene al racconto di cui è il motore involontario.

Se il soggetto militante è articolato a tutto tondo, la sceneggiatura porta sulla scena una violenta e drammatica storia di vendetta curandone ogni aspetto psicologico e ogni dettaglio narrativo, ricostruendone passo passo le vicissitudini, che – sulla scorta del prologo e di quanto accade nelle prime pagine del racconto vero e proprio – il lettore intuisce, ma senza mai averne certezza, se non al termine della lunga indagine degli agenti dell’Alfa descritta in modo da catturare l’attenzione e appassionare il lettore alle varie svolte e giravolte degli eventi. E se la sostanza della storia è senza dubbio quella di un solidissimo poliziesco/noir che si addentra ed espande nella (amara) riflessione sulla nostra temperie culturale, il sostrato fantascientifico è qui ben presente, e a ben vedere qualificante per la soluzione, oltre a gettare più di un’ombra sinistra sugli sviluppi futuri delle odierne tecnologie mirate al controllo e alla manipolazione delle opinioni e della memoria (non in senso specifico, certo: il gimmick presente nel racconto è difficilmente immaginabile, quanto meno a breve, ma rappresenta simbolicamente molto bene i rischi insiti in tecnologie utili al controllo sociale e il cui controllo e possesso resta nelle mani di enti spesso anonimi e irresponsabili nei confronti di chiunque). È un tema caro all’autore e non inedito; qui lo vediamo trattato con particolare foga, comunque contenuta e resa funzionale da un’asciuttezza stilistica di fondo e da una sceneggiatura rigorosamente controllata.

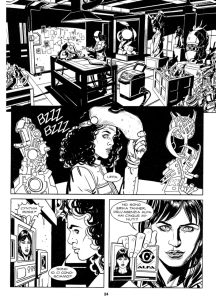

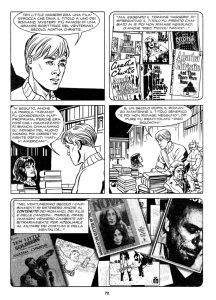

Insoddisfacenti, o non del tutto soddisfacenti, a maggior ragione a fronte della ricchezza narrativa e concettuale del racconto, i disegni di Germano Bonazzi. Se le scene di azione risultano prive di dinamismo, con i personaggi che sembrano statue in pose del tutto statiche, il lavoro di Bonazzi non convince appieno neppure nella rappresentazione delle emozioni: volti e corpi risultano in genere rigidi, e le espressioni sono piatte; il segno appare a tratti incerto, quasi fosse ancora da definire. Molto più riuscite le scenografie, nitidamente essenziali e perfetto sottofondo “tonale” del racconto, così come la scansione narrativa delle vignette e la costruzione delle tavole accompagnano per mano il lettore nei meandri della storia.

Lontano dalle barocche complicazioni di continuity, dai delirî su complotti millenari e dai deragliamenti in universi sempre più paralleli e sempre più improbabili, Nathan Never ritrova il senso della sua storia tornando a radicarsi nei fondamentali propri e della science fiction in generale: lo zeitgeist e la proiezione del presente nel futuro.

Lontano dalle barocche complicazioni di continuity, dai delirî su complotti millenari e dai deragliamenti in universi sempre più paralleli e sempre più improbabili, Nathan Never ritrova il senso della sua storia tornando a radicarsi nei fondamentali propri e della science fiction in generale: lo zeitgeist e la proiezione del presente nel futuro.