Science fiction fracassona, stavolta, per Mark Millar – a volerci astenere dall’usare una parola pur in rima, ma meno elegante.

Il tópos dei viaggi nel tempo è inesauribilmente affascinante e periglioso, e le innumerevoli citazioni che si potrebbero produrre a tale proposito convergono tutte bene o male su due aspetti: (i) tecnico – la questione dei paradossi e/o delle linee temporali alternative; (ii) filosofico – fino a che punto è lecito alterare il passato per perseguire scopi alla fin fine sempre relativi alla propria sfera personale?

Il tópos dei viaggi nel tempo è inesauribilmente affascinante e periglioso, e le innumerevoli citazioni che si potrebbero produrre a tale proposito convergono tutte bene o male su due aspetti: (i) tecnico – la questione dei paradossi e/o delle linee temporali alternative; (ii) filosofico – fino a che punto è lecito alterare il passato per perseguire scopi alla fin fine sempre relativi alla propria sfera personale?

A voler analizzare il primo aspetto, Millar usa il solito e già citato metodo del “pedal to medal” per ibridare la materia del contendere con una dichiarata vena punk, mettendo in scena due personaggi che incarnano fin troppo alla lettera il classico binomio “genio e sregolatezza”.

Corbin e Danny fanno gran parte delle cose che fanno perché “it’s cool” e, quantomeno nel primo dei due volumi a loro dedicati, la loro crescita personale è relativamente limitata.

La complicata questione secondo cui alterando il passato si altera il presente viene quasi del tutto bypassata, se non fosse per un paio di battute che provano a liquidare il tutto, dicendo che chi vive il presente non avrà mai modo di realizzare se il passato sia stato o meno modificato: Millar riesce al suo solito ad instillare ad artem questo passaggio, fidando nel fatto che i suoi lettori ne sappiano già a pacchi della questione, e su questo si crogiola scegliendo di allestire un folle teatrino di paradossi subordinati al solo piacere personale (specialmente di Corbin), con le inevitabili complicazioni che ne seguono, risolte grazie al solito trick disseminato abilmente durante il primo atto. Da qui prende quindi il via un’escalation di fantasiosa gozzoviglia, salvo poi liquidare il tutto – forse anche troppo facilmente – con il classico “è un’anomalia spazio-temporale, baby”.

La complicata questione secondo cui alterando il passato si altera il presente viene quasi del tutto bypassata, se non fosse per un paio di battute che provano a liquidare il tutto, dicendo che chi vive il presente non avrà mai modo di realizzare se il passato sia stato o meno modificato: Millar riesce al suo solito ad instillare ad artem questo passaggio, fidando nel fatto che i suoi lettori ne sappiano già a pacchi della questione, e su questo si crogiola scegliendo di allestire un folle teatrino di paradossi subordinati al solo piacere personale (specialmente di Corbin), con le inevitabili complicazioni che ne seguono, risolte grazie al solito trick disseminato abilmente durante il primo atto. Da qui prende quindi il via un’escalation di fantasiosa gozzoviglia, salvo poi liquidare il tutto – forse anche troppo facilmente – con il classico “è un’anomalia spazio-temporale, baby”.

È invece nel secondo volume che l’autore cerca di affrontare un minimo più seriamente la questione, portando i due al cospetto del loro antico mentore – che ovviamente è più intelligente di loro due messi assieme, e aveva raggiunto i loro stessi risultati nell’ambito del cronotopo ben prima che loro vi si approcciassero.

Questi affronta la questione dei paradossi in maniera più chirurgica, ponendosi come un osservatore esterno che individua nelle pieghe della storia le radici di eventi potenzialmente pericolosi, al fine di sradicarle per mantenere il (suo) presente scevro da impurità, quasi che riuscisse a mantenere memoria di come le cose stessero prima e di come si sono modificate dopo il suo intervento – cosa che tra l’altro andrebbe in conflitto tecnico anche solo con quel citato scambio di battute di cui al primo volume.

Anche qui, l’aggiunta di un “villain” dà il la ad un crescendo di situazioni grottesche – anche se sempre tutto sommato godibili – fintantoché ci si sintonizza su una frequenza di bibita e popcorn e ci si lascia sorprendere dalle trovate estemporanee di Millar. Alla lunga, però, l’ordito mostra a chi sa vederla la sua trama, e i pezzi vanno inesorabilmente ai posti previsti.

Questi affronta la questione dei paradossi in maniera più chirurgica, ponendosi come un osservatore esterno che individua nelle pieghe della storia le radici di eventi potenzialmente pericolosi, al fine di sradicarle per mantenere il (suo) presente scevro da impurità, quasi che riuscisse a mantenere memoria di come le cose stessero prima e di come si sono modificate dopo il suo intervento – cosa che tra l’altro andrebbe in conflitto tecnico anche solo con quel citato scambio di battute di cui al primo volume.

Anche qui, l’aggiunta di un “villain” dà il la ad un crescendo di situazioni grottesche – anche se sempre tutto sommato godibili – fintantoché ci si sintonizza su una frequenza di bibita e popcorn e ci si lascia sorprendere dalle trovate estemporanee di Millar. Alla lunga, però, l’ordito mostra a chi sa vederla la sua trama, e i pezzi vanno inesorabilmente ai posti previsti.

Ciò consente di collegarci al secondo dei due aspetti individuati: laddove nel primo volume l’attenzione era maggiormente puntata su Corbin, nell’altro l’ago della bilancia punta a favore di Danny. Nello specifico, le pagine iniziali che servono a introdurre i due protagonisti devono assolvere anche al compito di inquadrarne la (mancanza/povertà di) sfera sociale: Corbin è single per scelta della sua ex, a causa del suo eccessivo attaccamento al lavoro; Danny è il classico sciupafemmine. Dopo tutte le scorribande di cui si è prima detto, l’autore si ricorda di dover quadrare i conti con le premesse, e fa dare a Corbin il più telefonato dei consigli da parte di Danny, permettendo così al suo amico di salvare i proverbiali capra e cavoli – anche per questo si parlava di crescita personale relativamente limitata.

Il dandy Danny è invece custode di un profondo lutto (e come ti sbagli?) nella sua vita passata, al quale non può però porre rimedio per una di quelle derive del paradosso del nonno che, a volerle affrontare con un piglio alla Warren Ellis, mettono alla prova la cultura e l’inventiva dei narratori. Anche qui, Millar se ne esce con un twist tutto sommato non così imperscrutabile, e anche in questo caso tarallucci e vino sono serviti.

Il dandy Danny è invece custode di un profondo lutto (e come ti sbagli?) nella sua vita passata, al quale non può però porre rimedio per una di quelle derive del paradosso del nonno che, a volerle affrontare con un piglio alla Warren Ellis, mettono alla prova la cultura e l’inventiva dei narratori. Anche qui, Millar se ne esce con un twist tutto sommato non così imperscrutabile, e anche in questo caso tarallucci e vino sono serviti.

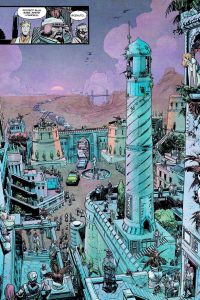

A differenza di tanti altri collaboratori, caratterizzati da linee chiare, fotografie sontuose e regie ad ampio respiro, stavolta la mano di Sean Gordon Murphy restituisce un tratto graffiato, quasi da televisione d’antan, che – al netto di una comunque evidente maestria nel catturare e gestire le inquadrature – sembra non soffrire eccessivi sforzi nell’assecondare la ridda di stupidaggini (in senso positivo, si intenda!) che Millar intavola una tavola sì e l’altra pure. Volendo tentare un paragone, due sono i nomi che saltano all’occhio – ed entrambi italiani, sebbene su fronti diversi: da un lato Matteo Scalera, con speciale riferimento a quel monumento alla sua arte visiva che è Black Science; dall’altro, il Luigi Piccatto dei primi numeri di Dylan Dog (cui a sua volta sarebbe per certi versi accostabile lo Stefano Casini del Nathan Never delle origini, ma il discorso rischia di arenarsi troppo in là).

Per il ritorno dei due viaggiatori del tempo, Eric Canete dimostra di mantenersi sulla stessa scia di Murphy, pur concedendo prova di personale maturità autoriale. La verve dei testi viene qui adeguatamente corroborata da un tratto capace di suggerire sia la frenesia delle scene d’azione, sia una maggiore intimità, che diversi personaggi sperimentano a diversa gravità nell’incedere della narrazione. Menzione particolare infine per Matt Hollingsworth e Giovanna Niro, masters of colours: Matt predilige una palette più secca, solo apparentemente piatta, che esalta il citato graffiato di Murphy; Giovanna, dal canto suo, rivaleggia con la sé stessa delle altre produzioni del MillarWorld in cui pure è stata coinvolta (ad esempio qui e qui).

Non sarebbe corretto di parlare di un Millar “minore”, per Chrononauts: ciononostante, l’aver scelto di declinare un determinato argomento attraverso codici identificativi che, se possibile, estremizzano quelli universalmente noti di Ritorno al futuro“, sottrae parte di quella coerenza sottesa che comunque emerge alla fine in altre sue opere: leggerezza sì, e sempre in bilico sul canyon della sospensione dell’incredulità, ma mai la scelta di guardare alla fune stesa tra i due piloni del tendone, pronti per una camminata in equilibrio senza rete di protezione, per poi esclamare “grazie, ma no grazie”. È questa l’impressione generale che se ne ricava, e sia chiaro che la diegesi non ne perde in spettacolarità. Rimane pur sempre un originale e personale punto di vista, che bene o male giunge a chiudere il proprio arco narrativo in maniera efficace.

Forse a questo punto non è neanche lecito doversi necessariamente attendere qualcosa in più, e smettere così di esercitare una – a questo punto – inutile maieutica sulle intenzioni dell’autore.