In attesa di eventuali approfondimenti nelle prossime settimane, alcune impressioni al volo sulle 3 mostre che ho visitato e di cui vi avevamo accennato nell’articolo di presentazione della manifestazione lucchese…

Erano ben sei le mostre – a ingresso gratuito – concentrate a Palazzo Guinigi:

Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop, sui cinquant’anni della Games Workshop creatrice – tra gli altri giochi – di Tomb Raider

Grazia La Padula: Disegnare l’inafferrabile, una panoramica sulle opere della fumettista e illustratrice romana

Kevin Eastman: a twisted ronin Ninja, dedicata al creatore (insieme a Peter Laird) delle popolari Teenage Mutant Ninja Turtles

Rébecca Dautremer – The artist is in, con l’autrice del poster della manifestazione che ha esposto in anteprima mondiale il graphic novel Ruby Rose

E infine le due su cui si è concentrata la mia attenzione: ¡Hola, Tex! (dedicata ai disegnatori ispanici che si sono cimentati nelle avventure del ranger) – e L’Eternauta, oltre lo spazio e il tempo (con un centinaio di tavole originali del capolavoro di Oesterheld e Solano Lopez).

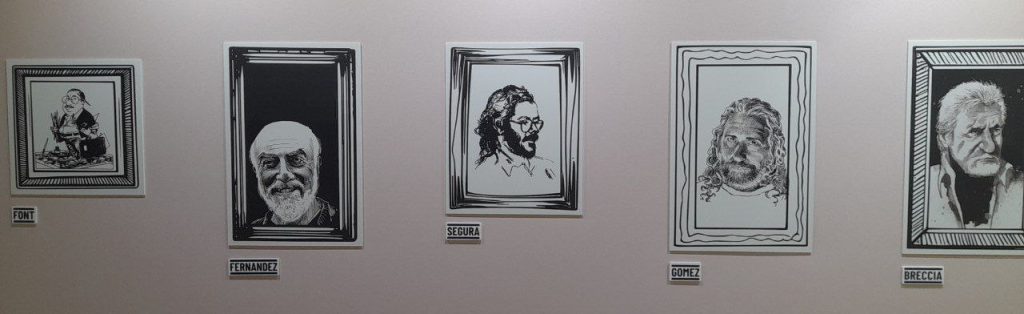

Sono diventati davvero tanti, nel corso degli anni, i disegnatori texiani ispanici le cui tavole sono state proposte in questa mostra. Con l’aggettivo “ispanico” sono stati accomunati i disegnatori castigliani e quelli catalani, quelli argentini e finanche il cubano Suárez (e una sezione è stata dedicata anche allo sceneggiatore Antonio Segura). La mostra – curata da Riccardo Moni e Mauro Uzzeo – ripercorreva in ordine cronologico le loro storie, partendo da Jesús Blasco (che esordì sulla serie mensile nel 1986) e arrivando a Horacio Altuna, disegnatore dell’ultimo Texone, presentato a Lucca in versione cartonata.

Proprio Altuna è stato anche protagonista – insieme a Enrique Breccia, Alfonso Font e Carlos Gomez – di una tavola rotonda dedicata a questa mostra, di cui potete trovare qui il video integrale.

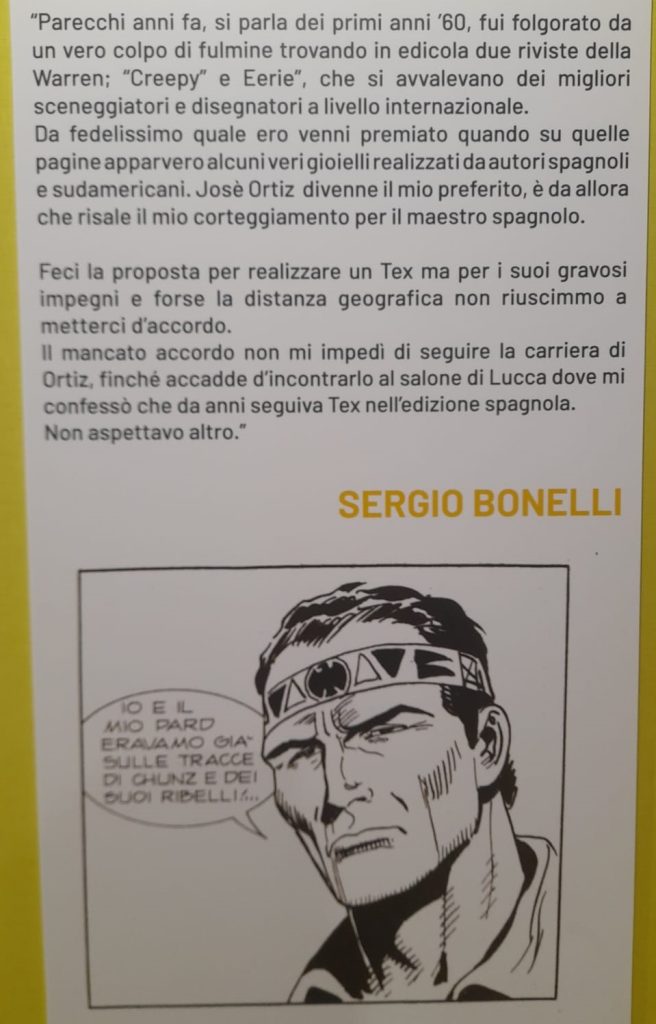

Di questa mostra mi sono piaciuti, in particolare, i pannelli con cui venivano presentati i disegnatori, tramite citazioni in gran parte di Sergio Bonelli – che raccontava come li aveva assoldati, spesso insistendo per anni… – ma anche di critici del fumetto quali Graziano Frediani e Luca Raffaelli.

Per quanto riguarda invece la selezione delle immagini esposte, non nascondo che avrei preferito una scelta diversa, con bozzetti inediti o tavole originali (anche se è vero che, da nessuna parte, si indicava espressamente la natura delle tavole esposte, a differenza di quanto ampiamente pubblicizzato, ad esempio, per la mostra sull’Eternauta). La panoramica è stata comunque interessante nel suo complesso.

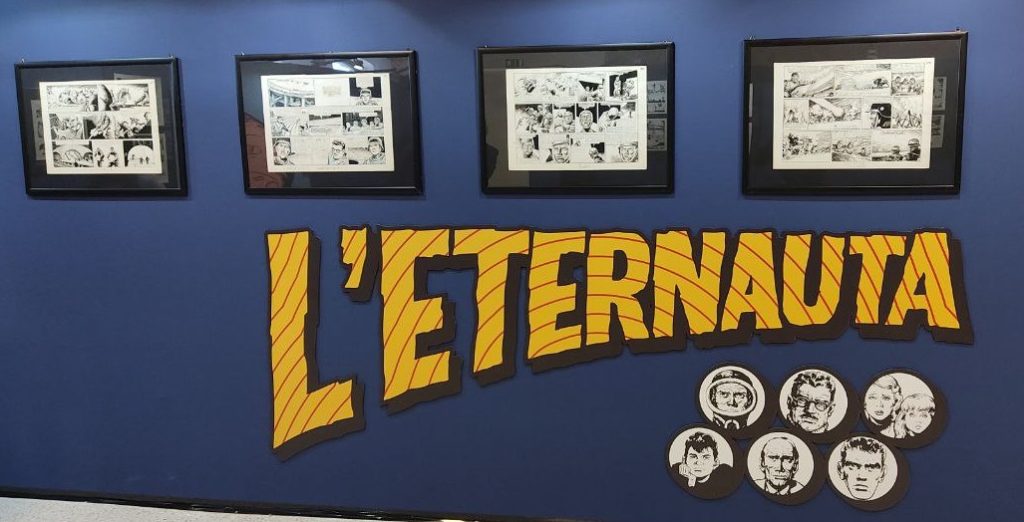

Ho preferito molto di più la mostra sul mio amato Eternauta (curata da Pier Luigi Gaspa, in collaborazione con Pietro Alligo e con la Casa editrice Lo Scarabeo), dove invece le numerose tavole esposte erano originali. Il visitatore poteva così ripercorrere l’appassionante storia di Juan Salvo e della nevicata mortale che dava il via all’invasione aliena dei “Mano” e dei “Loro”.

Anche in questo caso i pannelli che introducevano le varie sezioni erano molto interessanti, con una serie di informazioni talvolta già ben conosciute dagli appassionati ma certo non da chi ha letto l’Eternauta tanti anni fa e men che mai da chi magari l’ha scoperto solo grazie alla recente serie TV su Netflix, il cui trailer veniva ripetuto all’infinito nell’ultima saletta della mostra, dov’era inoltre visibile anche un gioco da tavolo ispirato a questo fumetto.

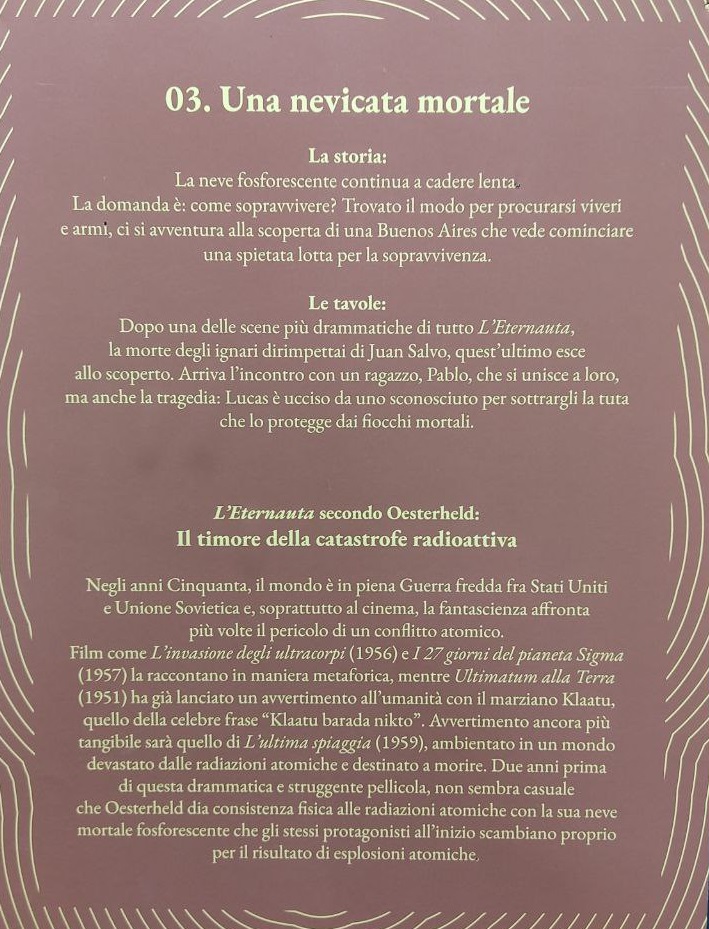

Grazie ai pannelli venivano ricordate la genesi di questo capolavoro e le fonti d’ispirazione degli autori, che vi avevano riversato tematiche e paure tipiche degli anni ’50, tra cui la possibile guerra atomica, l’invasione aliena, la resistenza ma anche tante suggestioni cinematografiche dell’epoca: insetti giganti (i cascarudo), mostri enormi (i gurbo) e così via.

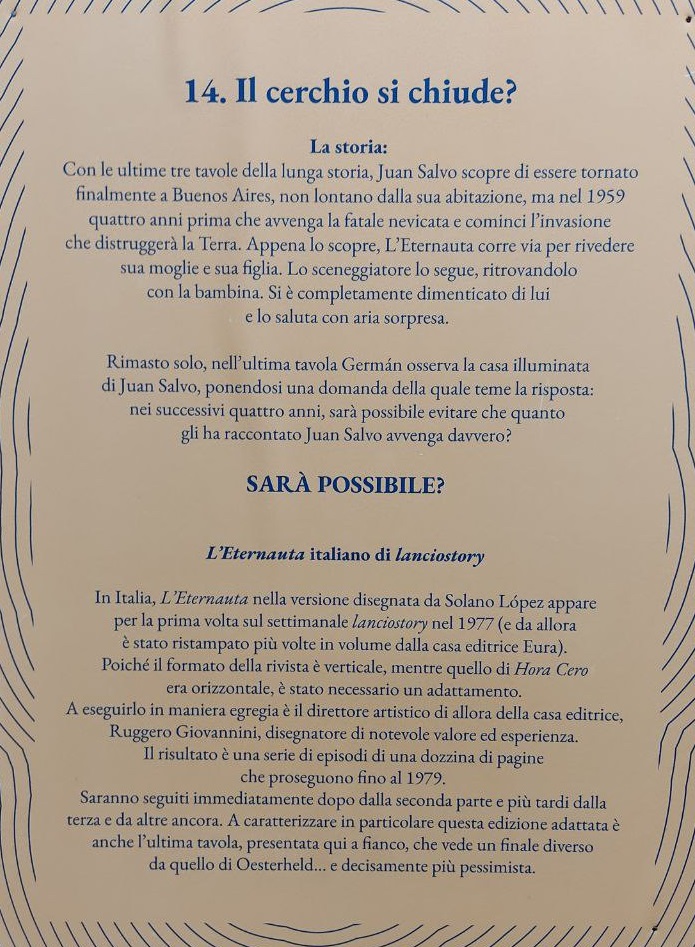

L’ultimo pannello era fondamentale: vi era infatti descritta la grande differenza tra la tavola originale esposta e l’adattamento italiano riprodotto a fianco, con l’ “attualizzazione” operata da Ruggero Giovannini per Lanciostory nel 1977 (in cui spariva il riferimento al ritorno a casa di Juan “quattro anni prima” della possibile invasione) che generava un finale molto più drammatico e pessimista.

Una mostra che, come si suol dire, “valeva il prezzo del biglietto”: e calcolando che invece era gratuita, il mio apprezzamento è stato ancora maggiore. Sarebbe davvero bello se qualcuno di quelli che hanno visitato la mostra perché attratti dalla serie TV Netflix si fosse incuriosito al punto da recuperare questo fumetto…

Naturalmente, le mostre lucchesi non erano limitate alle sei di cui parlavo all’inizio, concentrate a Palazzo Guinigi: ve ne erano molte altre, dislocate in varie location della manifestazione (qui potete trovare l’elenco completo).

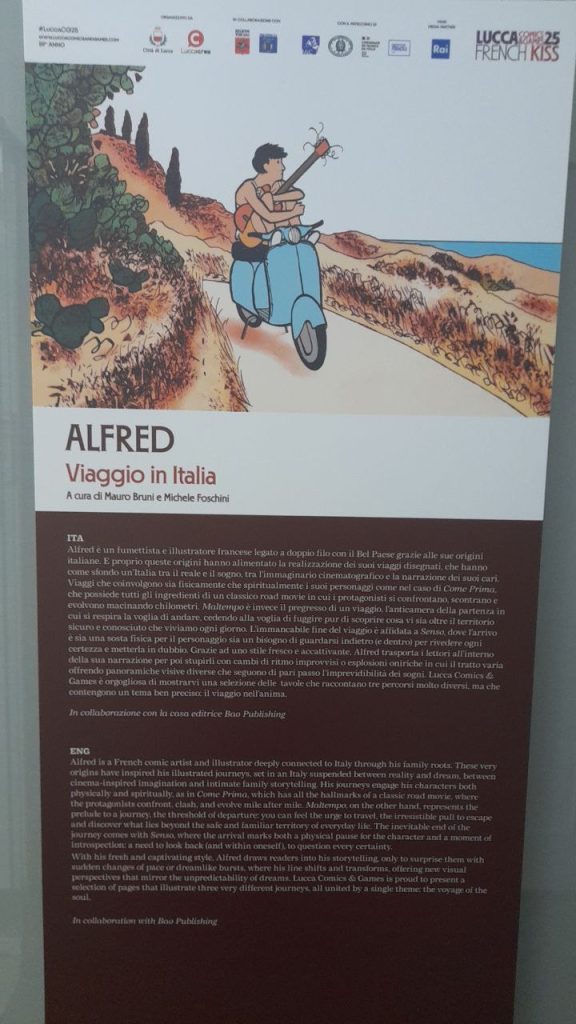

Quella che ho visitato appositamente è stata Alfred – Viaggio in Italia, ubicata al Palais de France (presso la Fondazione Banca del Monte) e curata da Mauro Bruni e Michele Foschini.

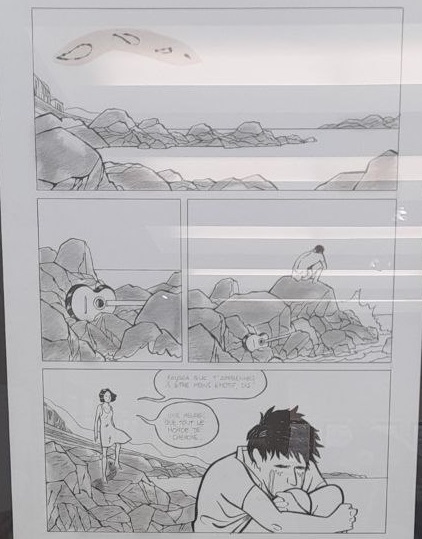

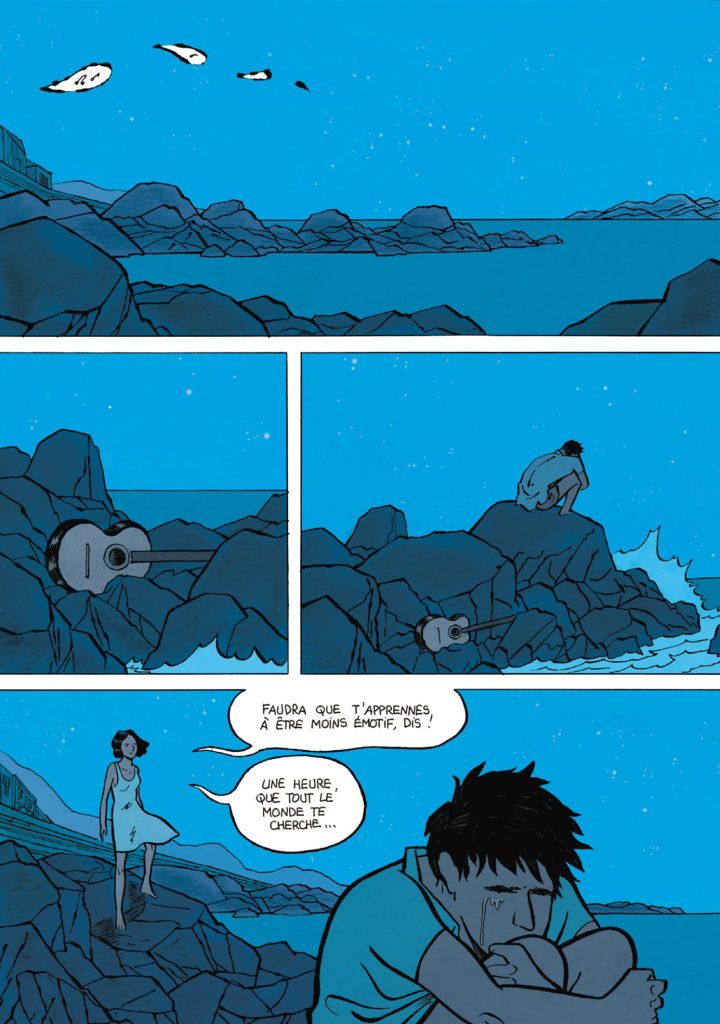

La mostra dedicata a questo autore francese di origini italiane era completamente diversa, con dimensioni molto più contenute, rispetto a quelle di cui ho parlato in precedenza: alcuni bozzetti e studi preliminari, insieme ad alcune tavole originali, provenienti dagli albi che compongono la cosiddetta trilogia italiana di cui ho parlato in questo articolo. È sempre affascinante, infatti, poter vedere come progredisce una tavola lungo i vari passaggi, dalla prima versione a matita a quella che poi verrà pubblicata (ne potete vedere un esempio qui sotto, a cui ho aggiunto la tavola rifinita e colorata apparsa in Maltempo).

Un vero peccato che io non sia riuscito a incontrare l’autore, presente nei primi due giorni della manifestazione, per una visita guidata alla sua mostra e per potergli chiedere un’intervista: ci proverò tramite la sua casa editrice.