Un fumetto “elettrico”

Come fare a vivere se ogni istante della nostra vita non ci sembra mai quello “giusto”? Cosa comporta, veramente, rimandare sempre le nostre decisioni, restare nell’infinita attesa del momento propizio? E, ancora, perché siamo costantemente in lotta contro lo scorrere del tempo?

Come fare a vivere se ogni istante della nostra vita non ci sembra mai quello “giusto”? Cosa comporta, veramente, rimandare sempre le nostre decisioni, restare nell’infinita attesa del momento propizio? E, ancora, perché siamo costantemente in lotta contro lo scorrere del tempo?

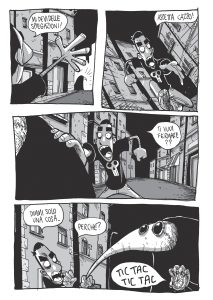

Tutte queste domande sono il fulcro della narrazione de La profezia dell’Armadillo di Zerocalcare. Questo fumetto (inizialmente autoprodotto nel 2011 con il sostegno di Makkox) è stato poi pubblicato da Bao Publishing nel 2012. Tali questioni si rincorrono tra loro come in un vortice frenetico, se non proprio “esplosivo”, nato dai dialoghi che Calcare (nome con cui l’Autore rappresenta se stesso nella storia) ha con la sua coscienza, l’Armadillo e gli altri personaggi del racconto.

Chi si avvicina alla Profezia di Zerocalcare o, in generale, a questo autore, non può che sentirsi a tratti quasi confuso e destabilizzato dalla rapidità con cui le sue storie, compresa questa, evolvono. E ciò non per una dinamicità propria delle azioni presentate, le quali – anzi – spesso e volentieri sono tra le più blande e quotidiane possibili; bensì perché ogni momento, ogni istante di questa storia, colpiscono il lettore con una vera e propria scarica elettrica artistica, sia tramite i disegni frenetici che per i “balloons” di dialogo enormi e iper-espressivi.

Camille e le “pippe mentali”

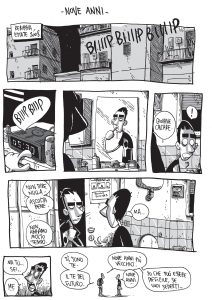

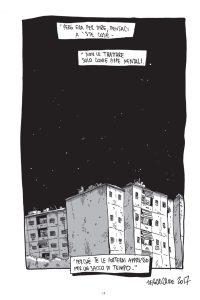

Il fumetto ripercorre a sommi capi la vita di Calcare, dagli anni dell’infanzia al presente, nel ricordo tragico e – anche se mai esplicitamente detto – rammaricato di una ragazza per lui fondamentale: Camille. Per farlo, l’Autore si apre a noi lettori in maniera dirompente mettendosi subito a nudo, quasi ad evitare eventuali critiche esistenziali a lui rivolte. Egli ci fa capire immediatamente che è una persona confusa, squilibrata, paranoica e che, come molti di noi, fatica a trovare un posto nel mondo e a fare i conti con cosa è stato e cosa sta diventando. In questo procedere turbinoso della sua vita, ecco che allora Camille rappresenta quell’ “inciampo” che rende il Nostro consapevole della sua incapacità di fare i conti con il mondo e di uscire da quel raggomitolamento “da armadillo” del non è il momento giusto per esprimere le proprie emozioni. A questo riguardo, nella premessa all’edizione del 2017, il Calcare del futuro dirà alla sua versione passata (in procinto di scrivere La profezia) che lo scopo di tutta quest’opera non sarà realmente quello di capire ciò che è successo nella sua vita, il suo rapporto con Camille; bensì quello di provare quantomeno a ricordarla e di riflettere sulle principali tematiche che hanno caratterizzato il loro legame (‹‹[…] non le trattare solo come pippe mentali. Perché te le porterai appresso per un sacco di tempo››).

Calcare: logorroico ed ego-riferito, ma ha anche dei difetti

Il nostro protagonista è un uomo tormentato, non sa neanche lui bene per cosa, ma sente di non star davvero facendo di tutto per cercare di comprendere questo “perché”. Sa di doversi interrogare ma non riesce mai realmente a trovare risposte ai suoi dubbi (o forse non vuole). Calcare allora parla, pensa e riparla ancora; parla di se stesso, con se stesso, con l’Armadillo, con i suoi amici, con i vicini, con i fantasmi del passato, con Camille, con chiunque! Ed è per questo che tutto l’albo è così frenetico, eterogeneo nelle sue parti; eppure, mai dispersivo o fastidioso per chi legge. La modalità espositiva dei traumi di Calcare non è quindi ordinata e schematica; essa ricorda invece innanzitutto un voler “sputare fuori” i propri problemi, raccontandoli così come gli passano per la testa. Ciò non toglie, comunque, che egli non abbia un pensiero fisso che lo guida: fare i conti col tempo che passa inesorabile e col suo atavico immobilismo; bensì, sottolinea il bisogno di Calcare di doversi prendere continue pause di divagazione per “ricaricare” le forze per esporlo dato che questo pensiero, sotto sotto, lo logora profondamente. Ecco spiegate allora le lunghe parentesi usate per raccontare cose che solo apparentemente non c’entrano con l’argomento principale del discorso (che qui non si rivela per scelta ma che Zerocalcare presenta già nelle primissime pagine del fumetto).

Il nostro protagonista è un uomo tormentato, non sa neanche lui bene per cosa, ma sente di non star davvero facendo di tutto per cercare di comprendere questo “perché”. Sa di doversi interrogare ma non riesce mai realmente a trovare risposte ai suoi dubbi (o forse non vuole). Calcare allora parla, pensa e riparla ancora; parla di se stesso, con se stesso, con l’Armadillo, con i suoi amici, con i vicini, con i fantasmi del passato, con Camille, con chiunque! Ed è per questo che tutto l’albo è così frenetico, eterogeneo nelle sue parti; eppure, mai dispersivo o fastidioso per chi legge. La modalità espositiva dei traumi di Calcare non è quindi ordinata e schematica; essa ricorda invece innanzitutto un voler “sputare fuori” i propri problemi, raccontandoli così come gli passano per la testa. Ciò non toglie, comunque, che egli non abbia un pensiero fisso che lo guida: fare i conti col tempo che passa inesorabile e col suo atavico immobilismo; bensì, sottolinea il bisogno di Calcare di doversi prendere continue pause di divagazione per “ricaricare” le forze per esporlo dato che questo pensiero, sotto sotto, lo logora profondamente. Ecco spiegate allora le lunghe parentesi usate per raccontare cose che solo apparentemente non c’entrano con l’argomento principale del discorso (che qui non si rivela per scelta ma che Zerocalcare presenta già nelle primissime pagine del fumetto).

Questa forma narrativa fa però sorgere immediatamente una questione. Se da un lato la dinamicità dei discorsi “pindarici” che Calcare ha tra sé e sé non può che farci sorridere, dall’altro è forse possibile intravedere proprio qui il lato veramente problematico del protagonista stesso: il suo egocentrismo. Calcare si fa domande, si arrabbia, ride (raramente), pensa e fa altre mille cose contemporaneamente ma sempre e unicamente con se stesso e in se stesso. Paradossalmente, parla da solo anche quando si interfaccia ad altri personaggi, dato che questi o sono da lui mutati, plasmati, in animali o individualità famose oppure sono manifestazioni della sua coscienza. Comprensibilmente, ci pare difficile credere che egli riuscirà a raggiungere una ben che minima conclusione al suo interrogarsi, poiché gli manca materialmente un contraddittorio che possa contestare attivamente il suo pensiero. Eppure, proprio questo suo movimento a spirale discendente dentro di sé ci rende la figura di Calcare così terribilmente vicina, fino a stimolare in noi una sensazione di divertimento e spensieratezza che regge per quasi tutta la durata della lettura. È come se, guardando Calcare struggersi e incistarsi in se stesso, potessimo quasi esorcizzare la nostra incapacità di uscire da noi per cercare risposte alle difficoltà che ci attanagliano.

Il fumetto e il mondo, la realtà e la caricatura

Con un linguaggio semplice, quello di un uomo della periferia romana che “parla come mangia” e che vive in un contesto che fa lo stesso, Zerocalcare ci proietta perciò nel suo mondo facendocelo però subito sentire come qualcosa di reale o, perlomeno, di possibile. Non si avrà infatti mai il dubbio di trovarsi in una realtà diversa dalla nostra, anche e soprattutto per le decine di citazioni alla cronaca e alla cultura pop anni ’80, ’90 e ’00 che più che spingere fuori il (nostro) mondo da quello della storia, lo collegano profondamente a essa.

Con un linguaggio semplice, quello di un uomo della periferia romana che “parla come mangia” e che vive in un contesto che fa lo stesso, Zerocalcare ci proietta perciò nel suo mondo facendocelo però subito sentire come qualcosa di reale o, perlomeno, di possibile. Non si avrà infatti mai il dubbio di trovarsi in una realtà diversa dalla nostra, anche e soprattutto per le decine di citazioni alla cronaca e alla cultura pop anni ’80, ’90 e ’00 che più che spingere fuori il (nostro) mondo da quello della storia, lo collegano profondamente a essa.

Riguardo la sceneggiatura, quest’opera caotica concatena momenti di impressionante ilarità, in grado di far letteralmente “scoppiare” la risata nella bocca di chi legge, ad altri totalmente opposti, di una serietà profondissima e tagliente. Fattore, questo, che porta il lettore a dover stare sempre attento, senza farsi trasportare troppo dai “faccioni” e dalle espressioni bizzarre che lo stile di Zerocalcare mette in scena. Se volessimo definirlo in qualche modo, allora, tale stile di disegno ricorda continuamente quello delle caricature. Il mondo di Calcare è una copia caricaturale del nostro, in cui tutte quelle caratteristiche che solitamente vengono smussate dal (nostro) tempo che passa, vengono qui immortalate nella loro spigolosità e mostrate quindi come qualcosa di per niente ordinario, fonti di “rilancio” di significato. È come se, col suo disegno, Zerocalcare riuscisse a mettere su ogni dettaglio su cui si sofferma un enorme cartello stradale di “attenzione caduta massi!” Di contro all’essere per noi una distrazione, ecco che allora il suo stile deve essere un mezzo per rivelare quegli aspetti ordinari su cui tendiamo a non porre molta attenzione.

Non è però solo il modo con cui disegna ad essere rilevante in questo intento critico-polemico contro la realtà. Anche il contenuto dei suoi disegni possiede un forte potenziale esplosivo. Come si è già cercato di far intendere, per Zerocalcare risuona perfettamente il detto “far ridere ma anche riflettere”. Questa congiunzione avversativa, infatti, incarna benissimo l’impatto che chi legge sente dentro di sé quando, dopo pagine di situazioni paradossali e ironiche, l’Autore irrompe con riflessioni terribilmente serie e seriose, vale a dire fatte apposta per cambiare il tono del discorso aprendoci ad una considerazione più profonda del mondo. L’aria di spensieratezza di cui si parlava poco fa riguardo il lettore, deve quindi in realtà essere riformulata come una sensazione di “spensierata preoccupazione” o di “preoccupata spensieratezza”. Tutto nell’opera scorre liberamente: eppure, tutto sembra sempre manchevole di qualcosa e questo, sotto sotto, ci lascia turbati per tutto il fumetto.

Ecco, dunque, la ricetta segreta di quest’opera: da un lato il parossismo della vita, dall’altro la sua insuperabile realisticità, entrambi mostrati in alternanza. Zerocalcare gioca con i lettori, confondendo tra loro il mondo della rappresentazione fumettistica ed il (nostro) mondo. Egli prima descrive quest’ultimo in maniera “artisticamente tagliente” e quindi, però, anche immediatamente più dolce di come è veramente, facendoci sentire comunque protetti dai bordoni neri che, anche se acuti e spezzati, rimangono per noi sempre qualcosa di “finto”. Anche l’uso dei suoi testi larghi sortisce un effetto simile, invogliando ad una lettura snella e a una comprensione visiva immediata – spensieratezza. Eppure, al contempo, in determinati momenti è come se l’Autore stesso sentisse che la rappresentazione artistica del mondo non fosse più sufficiente ad esporlo realmente nella sua tragicità indifferente e decidesse così di mostrarcelo per come è realmente, fuori dal fumetto – preoccupazione.

Ecco, dunque, la ricetta segreta di quest’opera: da un lato il parossismo della vita, dall’altro la sua insuperabile realisticità, entrambi mostrati in alternanza. Zerocalcare gioca con i lettori, confondendo tra loro il mondo della rappresentazione fumettistica ed il (nostro) mondo. Egli prima descrive quest’ultimo in maniera “artisticamente tagliente” e quindi, però, anche immediatamente più dolce di come è veramente, facendoci sentire comunque protetti dai bordoni neri che, anche se acuti e spezzati, rimangono per noi sempre qualcosa di “finto”. Anche l’uso dei suoi testi larghi sortisce un effetto simile, invogliando ad una lettura snella e a una comprensione visiva immediata – spensieratezza. Eppure, al contempo, in determinati momenti è come se l’Autore stesso sentisse che la rappresentazione artistica del mondo non fosse più sufficiente ad esporlo realmente nella sua tragicità indifferente e decidesse così di mostrarcelo per come è realmente, fuori dal fumetto – preoccupazione.

In queste situazioni, come si diceva le più serie e struggenti, noi che leggiamo rimaniamo totalmente sopraffatti da questo eccesso di realtà nel fumetto e restiamo disarmati, non capendo come reggere una condizione in cui la finzione non basta più a farci sentire protetti. È così che ci si sente, per esempio, quando vediamo rappresentato l’Armadillo – Coscienza di Calcare – seduto a terra accanto alla Coscienza di Camille, rappresentata come un mostro canino gigantesco, inquietante, silenzioso, completamente oscuro. Sono questi i momenti in cui quelle linee nere e spezzate si rompono definitivamente e il fumetto piomba in una dimensione senza alcuna arte o medium consolatorio: il (nostro) mondo. Così si rivela il contenuto di quella “mancanza” sopra menzionata e ci diventa comprensibile davvero l’autentico sentire di Calcare stesso.

Tali momenti di capovolgimento ci fanno capire che Calcare è sempre stato nel (nostro) mondo e mai nel fumetto e che la metafora artistica è sempre stata in realtà solo la maschera di un puro realismo. Di conseguenza, assistiamo tragicamente al frantumarsi del nostro idillio, in cui ci era possibile usare la sofferenza di Calcare come mezzo per esorcizzare la nostra. Come davanti ad uno specchio, noi ci riflettiamo completamente in lui, nel senso più stretto del termine. D’ora in poi, tale “consapevolezza-preoccupata” resterà latente in noi che seguiamo la vicenda. Un monito che ci ricorda che non stiamo leggendo una favola ma la realtà.

In conclusione… nessuna conclusione…

Calcare parte allora come personaggio che deve comprendere chi è, eppure il fumetto non si conclude dandoci questa soddisfazione. Non lo vedremo mai come una persona realizzata, compiuta, finalmente conscia di qualcosa che prima ignorava. Certo, una conclusione c’è ma essa contiene al suo interno anche l’ineluttabilità di averla raggiunta troppo tardi. Ecco che allora è nuovamente il tempo, il “ticchettio” dell’orologio da taschino di un pennuto incappucciato assolutamente inquietante, a ripresentarsi come dimensione ultima a chiusura della storia.

La conclusione non vuole però essere totalmente disfattista. La mancanza di un epilogo epico non significa l’assenza di una morale. Calcare arriva a una conclusione che gli fa effettivamente capire qualcosa di più su chi fosse per lui Camille, e viceversa, e cosa ha “mancato” di fare quando ne ha avuto l’occasione; eppure, per lui è troppo tardi. Ormai potrà convivere solamente con il ricordo di questa persona.

Ma a noi? Cosa resterà a noi lettori? Come agiremo noi nei confronti della nostra Camille? L’esito delle nostre vite, infatti, non necessariamente sarà lo stesso della vicenda di Calcare. Siamo perciò noi che leggiamo gli eredi e le eredi a cui questa storia si rimette in dono. In un certo senso essa ci chiama ad agire o, forse più banalmente, a fare attenzione a quello che Calcare ha impiegato troppo tempo per capire: un modo nuovo di “fare i conti” col tempo, senza esserne “divorati”, vivendolo come parte integrante e attiva della nostra vita.

L’eterna passività di Calcare e tutto il fumetto sono così perfettamente incarnati in una particolare vignetta, fortemente autobiografica, che chiude la premessa dell’ “Artist Edition” del 2017 dell’opera. Qui il Calcare del futuro, ormai artista affermato, anticipa a quello più giovane come i sette anni che intercorrono tra essi rappresentino un periodo in cui sicuramente ha raggiunto fama e successo, ma in cui, d’altro canto, come dice egli stesso: ‹‹sei cascato, ti sei fatto male. Hai fatto male a chi stava intorno a te. Sei scivolato un sacco di volte e hai fatto un sacco di cazzate››. In una feroce autocritica, il Calcare del futuro non riesce a rassicurare quello del presente con un “ma comunque alla fine hai vinto tu”, perché il prezzo pagato è stato terribilmente caro. Il punto è quindi proprio l’opposto di quanto ci si aspetterebbe: anche se il successo arriverà, tu, Calcare, sei rimasto chiuso come un armadillo. Davanti a tale presa di coscienza non c’è rappresentazione artistica che tenga il confronto con il disagio della vita del protagonista – che è anche la nostra. Ed è per questo che neanche il fumetto ha una conclusione vera e propria, in grado di farci tirare un sospiro di sollievo. Esso riesce solo a slanciarsi verso di noi, sperando che qualcuno o qualcuna risultino abbastanza forti da compiere quello che qui è stato mostrato, ma è rimasto incompiuto.

La profezia dell’Armadillo è allora da considerarsi come rappresentativo dell’Autore in generale, del suo stile e della sua ragione artistica. Non sorprende infatti il ritrovare i tratti qui descritti anche in altre sue opere. Per quanto questo non sia il primo fumetto di Zerocalcare (il suo esordio risale al G8 di Genova), esso è il primo considerabile “completo”: una storia che, pur iniziando e finendo in medias res, ci rende possibile capire a trecentosessanta gradi chi è Zerocalcare e cosa vuole dirci con i suoi disegni. Nello specifico, quindi, nella Profezia la lotta intestina di Calcare con se stesso è in realtà quella che ognuno e ognuna di noi combatte ogni giorno. Anzi, ancora di più, essa è la lotta della vita contro se stessa, al di là di ogni rappresentazione, nel suo continuo pretendere di essere vissuta così com’è evitando di restare fermi a guardarla mentre ci scivola tra le mani.