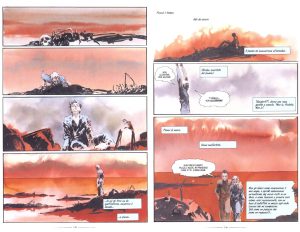

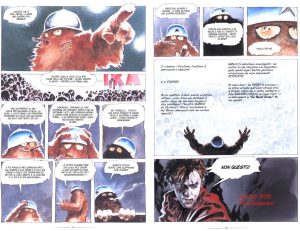

Ma in concreto, cos’è Moonshadow, oltre l’ineffabile e allucinata descrizione tentata più sopra? È realmente un delirio come appare scorrendone e leggendone le pagine soffuse di una bellezza che lascia ammirati e stupiti? No, tutt’altro; e sì, decisamente.

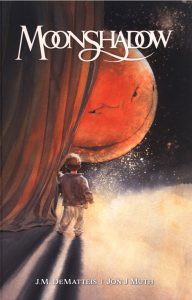

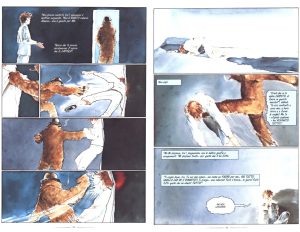

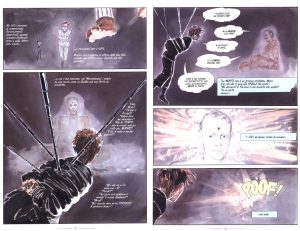

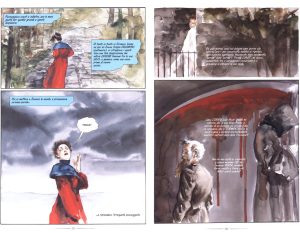

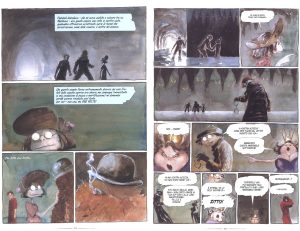

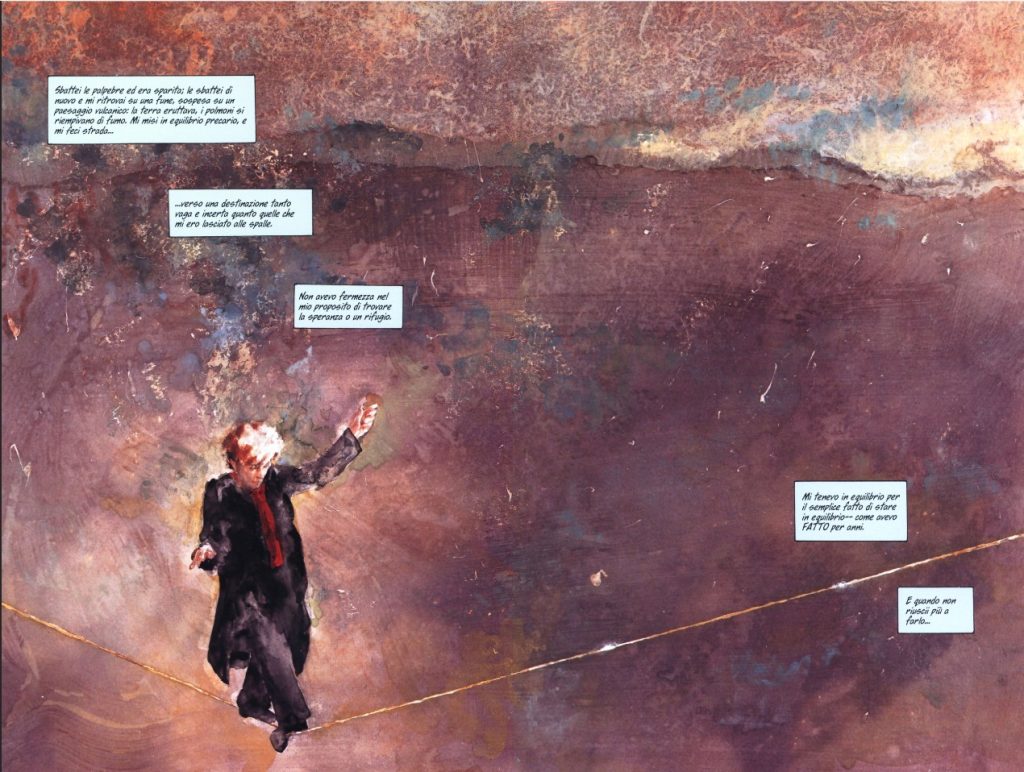

Forse è davvero Moonshadow il senso della (nostra) vita: scoprirne la storia e fantasticarci su; godere dell’arte squisita di Jon J. Muth – cui hanno fornito supporto in occasione di scadenze pressanti Kent Williams e George Pratt – che ha fatto della sua opera un museo di quadri vivi e parlanti che compongono un racconto nel quale si mescolano esperienza sensoriale, incanto, riflessione. E i delicati, violenti, fulgidi, tenui acquerelli di Muth illustrano e danno vita a un racconto nel quale John Marc DeMatteis ha riversato tutto ciò che la creatività umana ha concepito nella sua storia, o giù di lì.

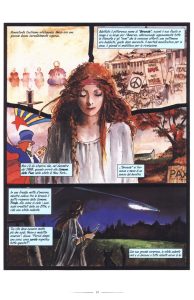

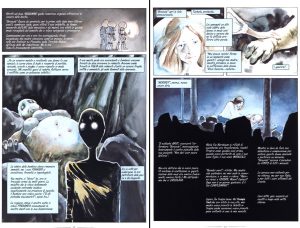

Attorno a loro, una galleria di personaggi uno più stravagante e inverosimile dell’altro, tutti ingranaggi di un racconto che DeMatteis arricchisce di suggestioni simboliche, rimandi a ogni opera che abbia nutrito il suo immaginario e contribuisca a un universo che eleva il registro più basso, corporeo nel senso più primordiale, tutto lo sperma, il sangue, le flatulenze che tramano il racconto, e che per converso satireggia le funzioni più elevate dello spirito (per poi virare a centottanta gradi, restituire la poesia alla poesia e una scorreggia di Ira al suo animalesco istinto). Il fantasma della zia Ettie, più matto di sua nipote Sheila Fay, il buon Lord Gaylord, la regina Dibbich e il suo regale e matto consorte, le anime nere della famiglia Unkshuss e Flobidiah Unkshuss fiore nato dal letame, il pietoso e amorevole carnefice Darkmeister Eban, Lady Shady, la genia dei G’L-Doses, i conspecifici del padre di Moonshadow, sono gli orchestrali della lussureggiante e criptica sinfonia imbastita da DeMatteis e visualizzata dalla magia grafica di Muth. Ciascuno di loro e degli altri, presumibilmente a parte i presumibilmente onniscienti parenti di Moon, sono portatori irrisolti, dormienti, di quella stessa fame che fa smuovere mari e monti a Moon.