Si legge nei siti di vendita online che, a un anno di distanza dall’edizione originale, Coconino Press pubblicherà il 10 ottobre Due ragazze nude di Luz (Deux filles nues, Albin Michel, 2024), vincitore del Fauve d’Or, equivalente del miglior fumetto dell’anno, del Festival d’Angoulême annata 2025. La traduzione è meritoria e colma più di una lacuna.

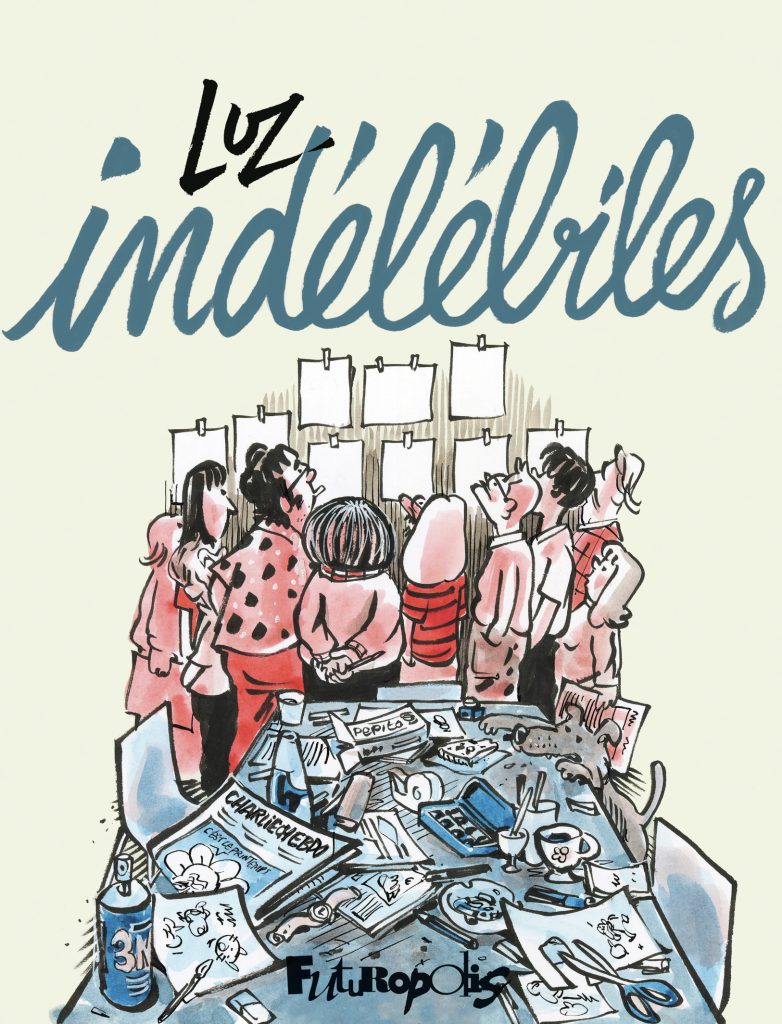

Da un lato perché, a dispetto di una produzione pluridecennale cominciata agli inizi degli anni Novanta, di Luz (al secolo Rénald Luzier), solo due titoli sono disponibili in italiano: Testoterrore (Rizzoli Lizard, 2024), caustica e irriverente rappresentazione di uno dei mali che affligge il mondo attuale, il machismo omofobo ottuso e rinchiuso, reso qui sempre più reazionario e caricaturale a causa di un misterioso virus che diminuisce il livello di testosterone (e di cervello) di questa metà dell’umanità; e soprattutto Catarsi (Bao Publishing, 2015), grido di aiuto, allucinato e senza filtri, per il ritorno alla vita dell’autore, sopravvissuto perché nel giorno del suo compleanno comprò dolcetti per gli amici Cabu, Charb, Honoré, Tignous e Wolinski e arrivò in ritardo all’eccidio che costò la vita ai disegnatori di Charlie Hebdo. Mancano invece all’appello opere fondamentali quali Hollywood menteur (Futuropolis, 2019), disperato quanto lo fu la produzione de Gli spostati di John Huston (The Misfits, 1961), ultimo film tanto per Clark Gable che Marilyn Monroe, entrambi alla ricerca in maniera diversa di un altro ruolo e di un’altra vita; Vernon Subutex (Albin Michel, due volumi, 2020-22), adattamento a fumetti del romanzo rock omonimo di Virginie Despentes che nulla ha da invidiare a Zanardi di Pazienza, e di cui al contrario si riconosce nel tratto e nell’euforia l’impronta; e Indélébiles (Futuropolis, 2018), racconto intriso di nostalgia e di sorrisi di cosa fu per il giovane disegnatore sbarcato a Parigi dalla provincia la redazione di Charlie Hebdo, sorta di bilanciamento emotivo, pacificato con gli anni, di Catarsi.

Dall’altro lato, la traduzione di Deux femmes nues è meritoria perché – sia detto senza mezzi termini – si tratta di un capolavoro, un punto d’arrivo inaspettato per Luz e un punto di svolta del fumetto tout court in quanto linguaggio. Senza farlo notare, Deux femmes nues è una opera sperimentale e d’avanguardia come poche nel panorama fumettistico internazionale, e lo è innanzitutto perché lo sperimentalismo formale, integro e intransigente che nutre e costituisce la narrazione passa praticamente inosservato, assorbito com’è da una leggibilità che non viene mai meno, limpida, lucida e naturale come l’acqua che scorre e che disseta. Altri si sarebbero persi o compiaciuti nell’innovazione: Luz la rinforza proprio perché non si stacca mai dal lettore, sia per quanto riguarda la godibilità della lettura, fluida e corrente, che l’intermedialità al quale il suo approccio obbliga. Luz infatti non ci obbliga a leggere, ma ci propone di vedere quel che vuol farci vedere con gli occhi del protagonista principale: il quadro del pittore tedesco espressionista Otto Mueller, Zwei weibliche Halbakte, datato 1919, e che solo alla fine scopriremo, tra l’altro non tramite una foto dell’originale conservato oggi al Ludwig museo di Colonia, ma in una rivisitazione dello stesso Luz.

Le prime pagine sono una rivelazione di come è o dovrebbe essere ogni atto creativo: nella pagina bianca non vediamo le pennellate di Mueller sulla tela, ma dalla macchia sulla tela vediamo Mueller che la crea, parlando del più e del meno con la moglie che fa da modella, infreddolita e indispettita a causa del solito guardone che passa. In soggettiva vediamo il secolo tedesco ed europeo più buio che ci sia mai stato: i tentennamenti sentimentali tra il pittore e la sua musa si mescolano agli affitti in ritardo e alla miseria che circonda Berlino alla fine della Prima Guerra Mondiale; dall’atelier dell’accademia ove insegna scrutiamo non solo le conquiste amorose di Mueller ma anche la tubercolosi che lo sta falciando; dalla finestra dello studio dove l’ha posta Ismar Littmann, colto avvocato d’affari ebreo collezionista d’opere d’arte, assistiamo impotenti all’impunità delle squadracce SS e alla disperazione che solca progressivamente il volto del suo proprietario sino al suicidio finale, dove il crollo letterale delle vignette è quello di una vita e di un mondo; dai lucernari della rimessa della Nationalgalerie di Berlino dove si trova il quadro, vediamo in lontananza il vapore uscire dai camini dove i nazisti hanno gettato altre opere d’arte considerate «pornografiche», immagine foriera di ben altri orrori. Da antologia le otto tavole che illustrano il viaggio in treno compiuto dal quadro per raggiungere a Monaco la mostra voluta da Goebbels, ministro della Propaganda nazista, sulla Entartete kunst, l’arte «degenerata» («la più grande mostra d’arte moderna della storia», secondo l’espressione caustica ma non meno vera di Josef Haubrich, altro avvocato collezionista che, dopo aver acquistato il quadro, ne farà dono al museo della città di Colonia): le assi che chiudono il vagone e i topi che lo invadono la notte altro suggeriscono altri viaggi verso altre destinazioni di cui nulla è detto ma di cui da tempo sappiamo tutto (e il pensiero non può non andare a Maus di Art Spiegelman, in un gioco di rinvii che il fumetto trasforma in meta-fumetto).

Tutto è suggerito senza che si possa distogliere gli occhi e senza che il pensiero non vada a quel che conosciamo e che non possiamo disconoscere, che Luz dispiega su piani narrativi multipli, intermediali (l’opera si guarda ma l’opera ci guarda e ci permette di guardare) e temporali (la storia che si svolge, quel che non si sa e che questa storia ci permette di conoscere – le vicissitudini non meno umane di un quadro – e quel che dal nostro presente sappiamo) che darebbero e danno la vertigine. Senonché, e in questo sta la grandezza di Luz, tutto si legge senza il minimo sforzo, come se la visione soggettiva fosse il punto di vista più naturale del mondo. Il che è pure vero, visto che siamo noi che leggiamo, se non fosse che il nostro punto di vista è immobile, e al quadro che dovremmo guardare invece si identifica.

Certo, Finestra sul cortile di Hitchcock è un precedente non di poco conto sul quale tutto è già stato detto, ma almeno lì, nel cambio di camera, l’occhio si riposa. Bisogna poi essere sinceri: Una donna nel lago di Robert Montgomery (Lady in the Lake, 1947), adattamento di un’indagine di Philip Marlowe interamente girato in soggettiva, non è una riuscita, spiazza al posto di accompagnare e immedesimare.

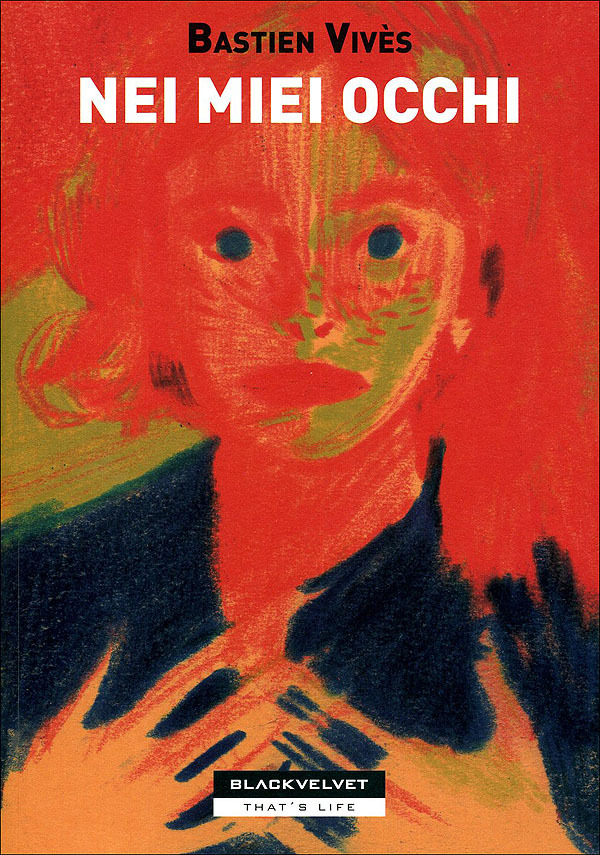

E certo, anche nei fumetti non mancano piani in soggettiva, soprattutto quando uno dei protagonisti si sveglia o da una sbornia o, se è un supereroe, dove averle date e ricevute di santa ragione. Bastien Vivès, in quel che è forse il più debole dei suoi fumetti, Dans mes yeux (Glenat 2009, traduzione italiana l’anno successivo per i tipi di Black Velvet), esplicita sin dal titolo l’approccio scelto. Ma laddove il campo d’azione di Vivès si riduce, attraverso i suoi occhi, alla sola ragazzina di cui è innamorato il protagonista, restringendo il campo visuale e quindi narrativo con la conseguenza di limitare le possibilità, rendendo in tal modo l’effetto formale fine a sé stesso (le vignette sono un susseguirsi della visione individuale dell’amore idealizzato), Luz attraverso lo stesso procedimento moltiplica i piani autoriali, temporali e critici.

E, sia detto per inciso, attraverso un segno che la dice lunga sulla capacità acquisita da anni di satira di cogliere un cambiamento d’espressione con gesti e mezzi minimi e immediati. Esemplare in questo senso la lunga galleria di ritratti che si dipana ovunque il quadro va dopo la Guerra, ove basta un tratto, un colore, un vestito, per rappresentare cos’era Torino e l’Italia in generale a inizio anni Cinquanta, Parigi e Tokyo nel 1970, Los Angeles negli anni Novanta, e via dicendo. Un segno, come detto sopra, ora sereno, che non solo emoziona per la capacità umana di risollevarsi da una tragedia, ma che non poco partecipa, in questo ennesimo intreccio tra la storia personale dell’autore e quel che racconta, al messaggio di speranza che in fondo pervade il libro: è al bambino che la madre spingeva via per non guardare le donne nude alla mostra sull’arte degenerata che il quadro dà appuntamento alla fine, vecchio sorridente dei ricordi e di quel che vede dopo averlo vissuto, in un ambiente conciliante e sereno come può essere un museo in Manhattan di Woody Allen o in una società democratica.

Non è un caso che le dediche a cui si è prestato Luz durante il Festival di Angoulême fossero tutte dei ritratti di chi gli chiedeva un disegno, in un ennesimo ribaltamento di prospettiva ma soprattutto un appuntamento finalmente ritrovato per lui che, come Saviano, vive sequestrato sotto scorta.

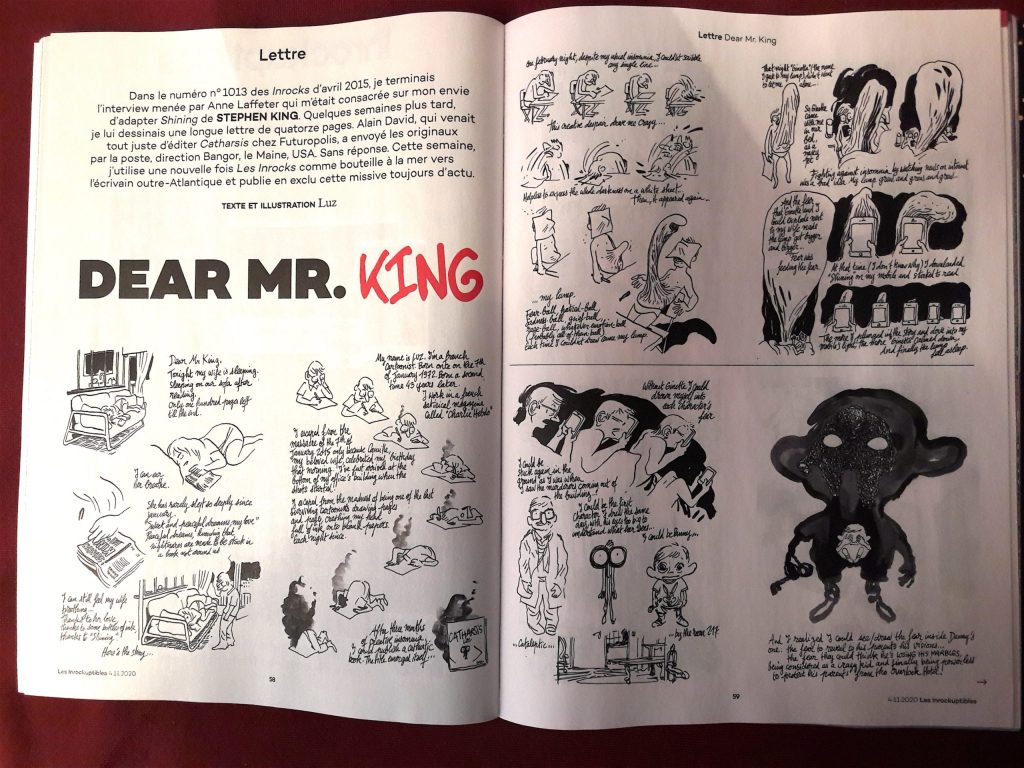

Da tempo Luz ha affermato voler adattare Shining di Stephen King. Alcune tavole preparatorie inviate al re dell’orrore per averne l’approvazione, proposta rimasta sinora senza risposta (ma chissà se è mai giunta), sono state pubblicate nel novembre di cinque anni fa sulle pagine del mensile francese Les Inrockuptibles. Sebbene tutto ancora taccia, con la consapevolezza di oggi, dopo aver letto Due ragazze nude non c’è che da sperare o, come Manara fa dire a Giuseppe Bergman, sognare forse.