Nelle intenzioni dell’autore, Trees è un’opera antologica, che vuole esplorare principalmente le dinamiche di interazione tra gli esseri umani, quando sottoposti ad uno stress fuori scala come quello derivato dall’improvvisa discesa dei cosiddetti “alberi”.

Nella percezione del lettore, Trees è un’opera di fantascienza che parte da un tipico spunto “à la Ellis” – e quindi comunque superiore in potenza al carburante narrativo di molti dei suoi colleghi – che si prende tutto il tempo necessario… per non andare alla fine a parare da nessuna parte.

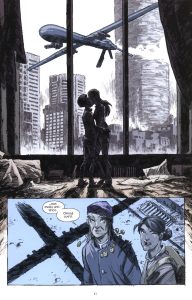

Questa dicotomia è al contempo il punto di forza e il tallone d’Achille dell’opera in questione, che vede un’umanità alla stregua di tante colonie di formiche debitamente incolonnate, la cui meticolosa auto-organizzazione interna viene annientata da un ostacolo di proporzioni immani; come per le formiche, il caos e lo smarrimento iniziali si incanalano verso nuove forme di auto-organizzazione, forse più sottili e fragili, in ogni caso testimoni di quella resilienza che ha permesso all’umanità di evitare finora più e più volte il collasso dell’estinzione.

E a ben vedere, ogni racconto di fantascienza trae la sua spinta dall’analisi sociologica di “cosa avviene dopo” un evento inaspettato.

Cosa accade però se tale evento, in qualità di motore narrativo, risultasse a conti fatti inerte?

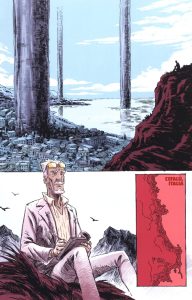

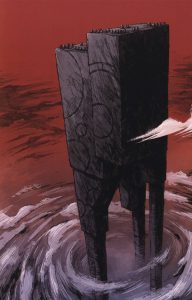

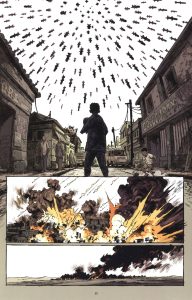

La domanda sottende in realtà una doppia implicazione. Da un lato, la realtà del racconto, dove queste strutture poggianti su tre piedi di altezza chilometrica (tanto da trascendere con ogni probabilità il confine della troposfera), al momento in cui leggiamo sono ferme da circa 10 anni dopo essere semplicemente calate dall’alto in diversi punti del globo – dall’immancabile New York alla meno scontata Cefalù, passando per le Orcadi, Rio de Janeiro e le isole Svalbard. Ellis ci tiene a mettere subito in chiaro che in maniera aperiodica si verifica una sorta di fenomeno di essudazione, come mareggiata aliena che sgorga e dilava dagli alberi verso l’ambiente circostante con esiti disastrosi, e purtuttavia l’uomo cerca in ogni modo di abbarbicarsi lungo queste superfici circolari del tutto prive di attrito.

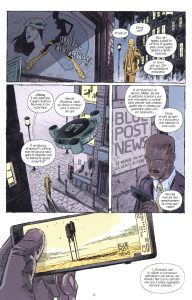

Strane orchidee iniziano a spuntare tutto intorno ad esse, e il significato ultimo di questo fenomeno si palesa in tutta la sua potenza distruttiva già alla fine del primo atto. Sulla scia di tale “esperienza” c’è chi si mobilita per (far) scoprire se questa sorta di upload di informazioni verso le stelle stia per avvenire anche altrove. Tutto intorno, come detto, storie piccole e grandi di varia umanità si consumano all’ombra degli alberi, e tutto fa pensare ad una loro possibile quanto asintotica convergenza, sulla scorta di una dinamica di gradi di separazione tendenti progressivamente allo zero.

Dall’altro lato, come accaduto per Injection, i fecondi e potenti spunti di cui sopra si sono arenati sotto tutta una sequela di motivazioni quasi da manuale – chi è impegnato di qui, e chi di là – cui si sono aggiunge le solite malelingue che sventolavano di una cattiva gestione dei rapporti umani tra l’artista britannico, i suoi collaboratori e altra gente ivi intorno gravitante.

L’impianto antologico dell’opera, così come candidamente indicato da Ellis, avrebbe potuto andare avanti in maniera indefinita, facendo progredire la trama orizzontale quel po’ che serviva per tenere comunque alta la tensione; ciononostante, la lavorazione si è semplicemente fermata fino a data da destinarsi, quasi a emulare quanti, anche tra i più celebri mangaka, hanno portato avanti le loro produzioni secondo tempistiche avulse dalla precisione editoriale tipica di buona parte dell’editoria occidentale.

Le collaborazioni di Ellis rimandano sempre a nomi di sicura presa: stavolta è (stato) il caso di Jason Howard, cui va principalmente ascritto il merito di avete centrato il messaggio principale dell’opera, ossia il delicat(issim)o affresco della resilienza umana levatosi all’ombra degli alberi, che ha (ri)portato alla luce l’indole animalesca insita nell’uomo, nelle sue molteplici sfumature lungo le molteplici località del pianeta interessate dall’apocalittico evento.

La maestosità nelle rappresentazioni di ampio respiro si contrappone al minimalismo con cui i vari personaggi vengono tratteggiati, quasi in antitesi con l’importanza data loro da Ellis nell’ordito narrativo rispetto ai misteriosi e terribili manufatti. La regia corrobora e si compenetra efficacemente con l’insito potenziale dei testi, profondendosi in una ridda di registri che si susseguono e si alternano senza apparente difficoltà: questo è il segno più evidente della maturità di un artista, al di là delle peculiarità del suo tratto.

L’incompiuto Trees ci lascia con un Ellis “meno Ellis” rispetto a buona parte della sua produzione, dove la ricerca dell’effetto – seppur sempre supportata dalla capacità di gestirlo in maniera opportuna e al servizio della trama – appare più diluita del solito all’interno del più generale affresco. Ciò va comunque letto in una chiave positiva, dato che il risultato finale si presenta con un’identità anamorfica matura e strutturata, dove in proporzione sono le scelte degli uomini, più che quelle riconducibili ad ineffabili deità aliene, a conferire spessore al racconto.

È tra l’altro un approccio alla “the day after” che è più arduo da immaginare e sintetizzare per immagini, ad esempio al confronto con una approfondita sequenza “in diretta” dell’evento di discesa degli alberi – tra parentesi, possibile che nessuna forma di osservazione satellitare li avesse quantomeno inquadrati in anticipo?

Una cosa simile la si può rinvenire, con il solito rimando alla dimensione bonelliana, negli ultimi numeri della saga sulla “guerra senza tempo” pubblicata a metà anni ‘90 su Nathan Never, nella quale un ruolo predominante era rivestito da Atlantide, la cui nuova venuta sulla Terra era stata preceduta dalla discesa di tre enormi piloni che avevano portato alla completa distruzione di New Nassau: la potenza di quelle tavole rimane praticamente inalterata ancora oggi.

Tornando sul binario principale, volendo allora leggere Trees come una metafora della vita, l’incompiutezza dell’opera – al di là di quali fossero le intenzioni degli autori su come proseguirne lo sviluppo – sarebbe stata anche al limite comprensibile.

Dato che però la realtà dei fatti è quella che è, al netto delle metafore quello che resta è una potenza comunque non diventata completamente atto, cosa che la rende giudicabile (e giustificabile) solo parzialmente.

E un’opera “parzialmente bella”, alla fine che opera è?