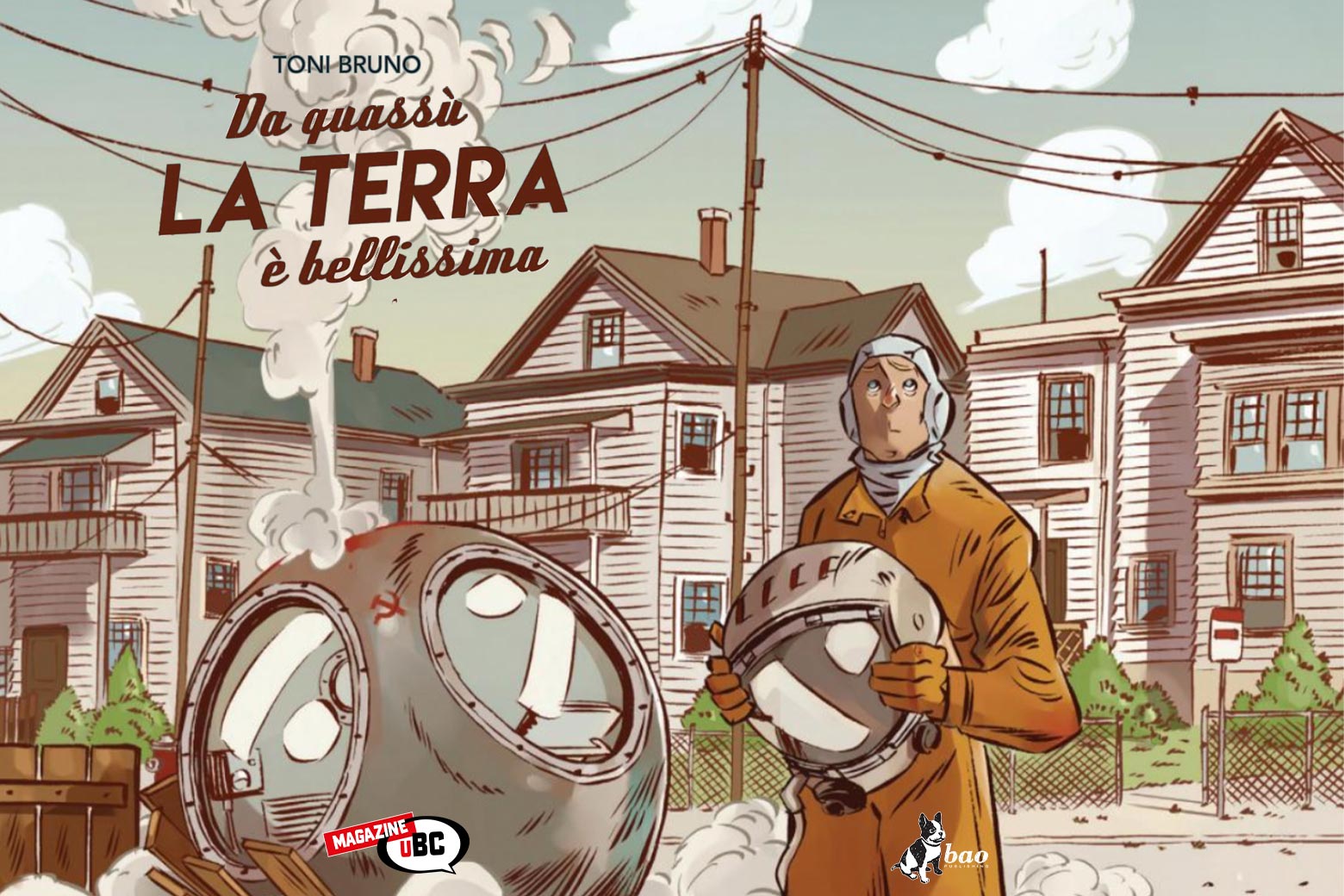

Tra il 1957 e il 1975, il mondo fu teatro della più grande sfida tra due potenze mondiali: la corsa allo spazio. L’esplorazione spaziale fu una delle declinazioni attraverso cui le tensioni scaturite dalla Guerra Fredda si manifestarono. Nell’aprile del 1961, Jurij Gagarin, affacciandosi dallo sportello del Vostok 1 con lo sguardo rivolto verso la Terra, esclamò: <<Da quassù la Terra è bellissima>>. Il graphic novel scritto e disegnato da Toni Bruno, pubblicato da Bao Publishing, si innesta proprio in questo contesto prefiggendosi l’obiettivo di raccontare l’inaspettata amicizia creatasi tra due uomini tanto diversi eppure tanto simili.

Ci troviamo durante gli Anni ‘60. Akim Smirnov, controparte fittizia di Yurij Gagarin, è un cosmonauta russo diventato celebre in tutto il mondo per aver viaggiato per primo tra le stelle. Tuttavia, una volta tornato sulla Terra, qualcosa in lui si è rotto, impedendogli di solcare nuovamente l’ultima frontiera. L’équipe di specialisti che lo segue non riesce né a comprendere la natura delle sue crisi d’ansia, né tantomeno a porvi rimedio. L’esasperazione e la necessità di far ripartire il programma spaziale porterà i vertici di quest’ultimo ad una scelta tanto controversa quanto pericolosa: chiedere aiuto al nemico. A rispondere alla richiesta di aiuto arriva Frank Jones, psicologo statunitense, con problemi simili a quelli di Akim e forse proprio per questo capace di comprenderlo appieno, spinto ad oltrepassare la cortina di ferro per sfuggire alla guerra del Vietnam.

Bruno, nel costruire il rapporto tra i due che funge da filo conduttore per tutta la narrazione, riesce ad imbastire una sceneggiatura che fa del non detto il suo punto di forza. Il lettore, al pari del coprotagonista della vicenda, non conosce la natura dei problemi di Akim in quanto, per la prima metà del volume, l’autore si limita a lasciar trapelare solo alcuni indizi – come ad esempio una fotografia del cosmonauta davanti al razzo poco prima del lancio, che vediamo cadere durante una crisi del russo, oppure un numero di Times appoggiato sul comodino di Sofia, la moglie di Akim, sulla cui copertina è ritratto il marito. Viene così delineata la figura di un uomo diviso, o meglio combattuto, tra due versioni di sé stesso: l’eroe della patria e il ragazzo di campagna sopravvissuto agli orrori della seconda guerra mondiale, da cui però non riesce a scappare; emblematica appare allora la frase che il padre di Smirnov pronuncia durante un litigio: «Hai forse dimenticato da dove vieni e cosa hai affrontato per indossare quella divisa?»

L’unico che riuscirà a fare breccia nella corazza che l’eroe russo ha costruito intorno a sé sarà proprio Jones, grazie ad un approccio completamente diverso rispetto a quello degli psicologi russi. L’ambiente delle sedute di analisi di Smirnov viene completamente cambiato: ai macchinari per calcolare l’attività cerebrale si sostituiscono due poltrone ed un tavolino, domande fredde e distaccate lasciano il passo ad una genuina curiosità sulla storia personale del maggiore e sui suoi interessi. Nonostante le iniziali resistenze, Akim inizia ad aprirsi sempre di più con il suo interlocutore lasciando da parte le preoccupazioni relative alla demolizione della sua figura ideale di simbolo della patria: «Questa paura è diversa. Non è come le altre volte. Non è quel tipo di paura che ti insegnano a controllare. È melmosa, mi soffoca, me la sento continuamente addosso».

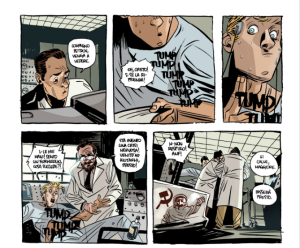

Per quanto il tratto di Bruno sia estremamente espressivo e capace di consegnare al lettore personaggi caratterizzati in modo eccellente, ciò che più colpisce in questa sezione di testo è il modo in cui decide di dare forma all’ansia sperimentata da Akim. Le scene dedicate alle sedute vengono costruite su un alternarsi di primi piani, il che concede la possibilità di dedicare maggiore spazio alle espressioni dei protagonisti, eppure le vignette dedicate al russo – anche quelle più ampie – appaiono quasi oppressive.

Lo spazio viene via via invaso dal suono assordante dello scricchiolio delle dita o dal ticchettio quasi nevrotico dei piedi sul pavimento, dal basso le onomatopee “screek” e “tump” si ritagliano sempre più spazio, togliendolo al personaggio e trasmettendo al lettore la sensazione di ansia sperimentata dal cosmonauta quando si trova davanti a domande che lo mettono in difficoltà. Occorre poi notare che, in questa sezione del volume, l’ombra della corsa allo spazio e della guerra fredda si dirada facendo spazio ad una narrazione che si fa via via più intima, nel tentativo di approfondire ulteriormente il profilo dei personaggi studiandone le paure e i desideri.

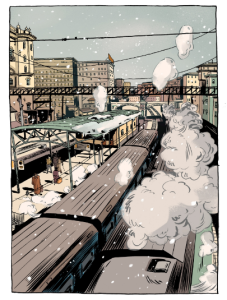

Dal punto di vista grafico, il fumetto si presenta estremamente curato e accattivante agli occhi. Le tavole si susseguono l’una dopo l’altra in modo estremamente fluido, lasciando occasionalmente il lettore sorpreso attraverso l’uso di splash pages raffiguranti il globo terreste, passeggi cittadini e rurali oppure il vuoto spaziale: è in questi momenti che l’autore dà il meglio di sé, restituendo tavole curate nei minimi dettagli e dall’invidiabile organizzazione spaziale.

Da quassù la Terra è bellissima riesce così a raccontare, nonostante il forse eccessivo ottimismo misto ad una corposa dose di perbenismo, una storia avvincente capace di catturare l’attenzione del lettore e mantenerla, grazie a un eccellente uso dei piani temporali e all’alternanza tra il presente e il passato attraverso i quali infonde nei personaggi di Akim Smirnov e Frank Jones un notevole spessore emotivo.