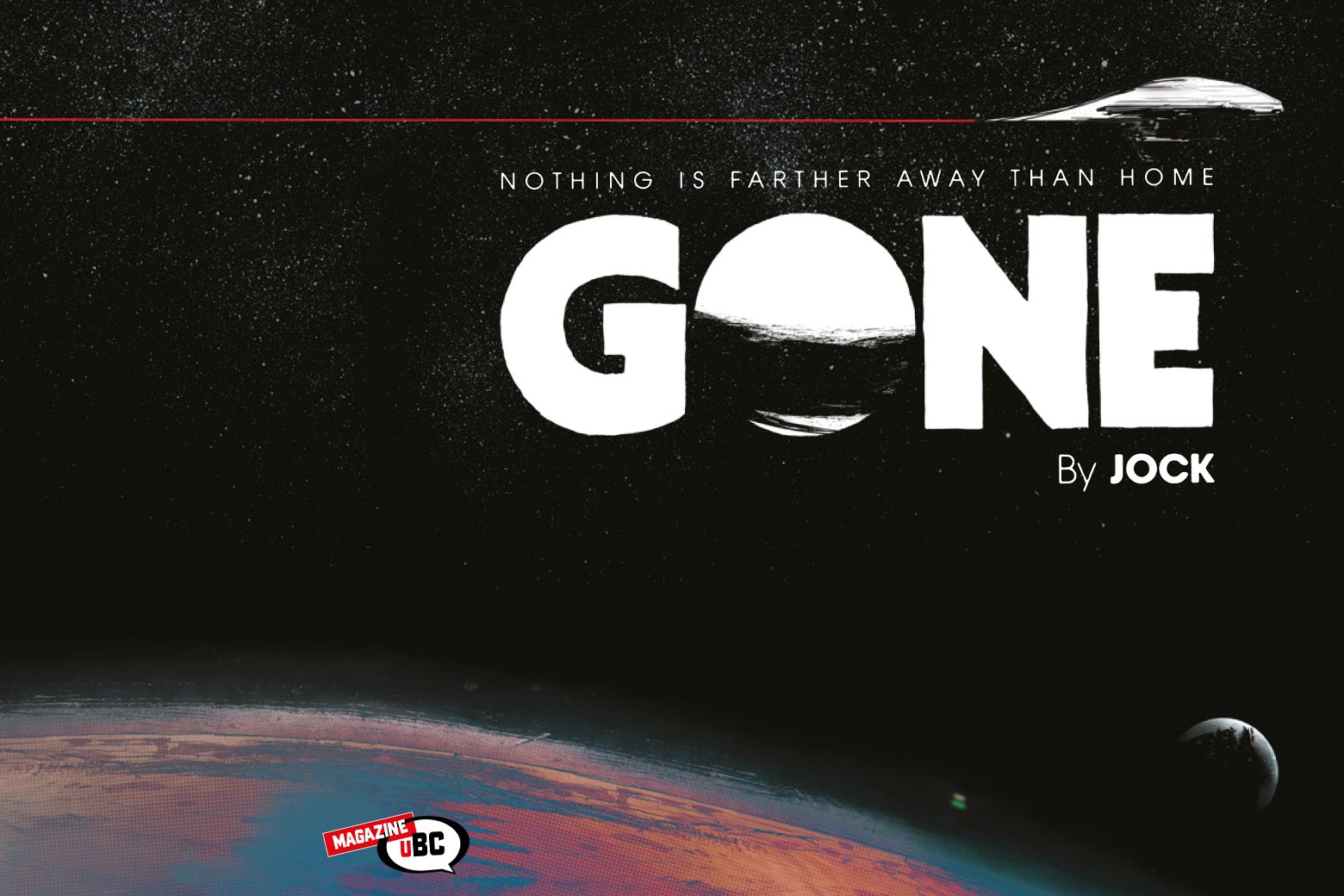

Con Gone, Jock costruisce un mondo che parla prima per immagini e solo dopo per parole. Una fantascienza scarna e visiva, dove la ribellione non è un gesto eroico ma una risposta istintiva alla sopravvivenza. È un futuro solo in apparenza remoto: i meccanismi di dominio, le barriere invisibili tra chi possiede e chi subisce ricordano fin troppo da vicino quelli del nostro presente.

La trama è semplice, quasi essenziale: Abi, spinta dalla fame, arriva a valicare i confini imposti dal suo mondo. Ma più che un’eroina, è una ragazza che si nasconde e sopravvie. Prima sul pianeta, poi sull’astronave, resta in bilico, in balia degli eventi, sempre pronta a reagire più che a scegliere. Resiste, cresce lentamente, costretta a misurarsi con la perdita, la solitudine e con l’infrangersi delle proprie certezze, fino a trovare — solo nel finale — una sorta di autodeterminazione.

Come anticipato, è nel disegno che Gone rivela tutta la sua forza. Jock alterna ampie inquadrature e improvvisi restringimenti, giocando con gli spazi della tavola per dare respiro o, al contrario, soffocare la narrazione. Una narrazione che dialoga con gli spazi angusti dei condotti dell’astronave e con gli infiniti vuoti dello spazio in cui la nave viaggia. La luce in Gone non illumina, interroga, esplora, evidenzia. I contrasti violenti, le ombre ed i fasci di luce che tagliano gli ambienti e le figure, creano un mondo che respira e trattiene insieme. Il tutto amplifica le situazioni, la sceneggiatura e le logiche della narrazione, esplicando più del testo la condizione dei personaggi.

Ogni tavola sembra vibrare di movimento e di luce, e la disposizione delle figure, spesso isolate o schiacciate dall’ambiente, restituisce una costante tensione tra libertà e costrizione.

Il punto di vista resta sempre ancorato alla protagonista, metronomo del racconto, attraverso cui il lettore condivide smarrimento, incertezza e paura. È una prospettiva non onnisciente che esclude la spiegazione e privilegia l’esperienza: non c’è un narratore a guidarci, solo la percezione frammentaria di chi tenta di sopravvivere. Se da un lato questa scelta funziona, permettendo un ideale coinvolgimento con il lettore, dall’altro complica la comprensione della vicenda che, procedendo per balzi, lascia sulla strada non poche domande e non restituisce un affresco completo ed esaustivo né del mondo narrato né della specifica vicenda.

Sotto la superficie del racconto si intrecciano più temi: la ribellione, certo, ma anche la famiglia, la fragilità ambientale, il divario tra generazioni e classi. Jock non li espone: li lascia emergere per riflesso, attraverso l’atmosfera e i gesti. È qui che Gone trova la sua dimensione più autentica, come racconto che si affida alla potenza visiva più che alla parola, costruito per evocare più che per spiegare.

Eppure, proprio questa scelta lo rende talvolta meno accessibile. La mancanza di una chiarezza complessiva — nel world-building come nella progressione narrativa — può limitare l’immersione, lasciando la sensazione di un’esperienza forte più per atmosfera che per completezza narrativa.

Sul piano grafico, invece, la cura del disegno tende a privilegiare le ambientazioni e le atmosfere rispetto ai volti e alle espressioni dei personaggi: una scelta coerente con il tono dell’opera, ma che accentua la distanza emotiva e contribuisce a quella sensazione di spaesamento che attraversa tutto il racconto. La luce diventa così un linguaggio a sé: taglia le figure, separa e unisce, racconta più di quanto le parole dicano. Un’opera d’autore comunque fortemente piacevole, capace di ricordarci quanto il fumetto possa ancora parlare attraverso lo spazio, il silenzio e la luce.